Предыдущая глава — Стройбат в Воркуте(2)

Демобилизованному солдату полагался бесплатный проезд на поезде до любого города страны – Эд попросил выписать ему билет до Харькова, где жили дальние родственники матери. Там в это время работал знаменитый логопед Дубровский, о котором он прочитал в «Комсомольской правде». Дубровский лечил заикание на сеансах массового гипноза. То ли сработала аллергия Берсудского на массовые мероприятия, то ли гипноз на него не действует, но Дубровский, хотя и отнесся сочувственно к демобилизованному солдату, помочь ему не смог. К Новому году Эд приехал домой в Питер.

ЭБ: Без десяти полночь 31 декабря 1961 года я вышел на Невский, запасшись предварительно бутылкой Бенедектина, чтобы посмотреть, что там происходит в полночь – и увидел еще несколько таких же прохожих со странностями. Хотел быть писателем, привез толстую рукопись, отнес ее куда-то, мне посоветовали работать над собой дальше, я купил за 25 рубля два тома толкового словаря Даля и думал, что вот прочту его – и никто передо мной не устоит

За те три года, что он служил в армии, в семье произошли изменения. Альберт женился, переехал к жене, и у них появился ребенок. Мать и Николай Иванович оформили свой брак и встали на очередь на кооперативную квартиру (он был преподавателем Политехнического института и мог позволить себе купить жильё). Пока что они жили на Свечном, а Эда поселили в маленькую комнату отчима (8 квадратных метров) в начале Кирочной улицы (тогда Салтыкова-Щедрина).

Автодело пригодилось – он пошёл работать шофёром грузовика: получал утром товары со склада на Варшавском вокзале и развозил их по городу, сверяя накладные и получая подписи адресатов.

ЭБ: Чтобы завести грузовик зимой в морозы, надо было залезть под машину с факелом, разогреть поддон с маслом, потом ручку крутить. Однажды на проспекте Обуховской обороны я пытался под дождем обогнать трамвай по скользкой торцевой мостовой («брусчатке») и чуть не врезался в баб, разгружавших что-то, в результате загнал грузовик под откос… Эти женщины первыми прибежали на помощь, но я был целёхонек. С работы меня уволили. Нанялся в другой парк водить самосвал – там было проще, не такая нервная работа: возил снег и песок. Еще год проработал.

ИЗ ДНЕВНИКА ЭДА

г. Ленинград. 13/X — 62 10 месяцев на свободе и все 10 месяцев хожу под бременем своей ничтожности. Мало сознавать своё ничтожество, надо и что-то делать, чтобы выйти из этого мертвого настроения.

5/I — 63 Год свободы. Кастрированный год. Бесполезный, бесплодный год.

Лечение заикания отброшено в дальний угол. Работа занимает всё время и воинствует. Моё меню: чёрный кофе и картошка с хлебом. О чём ещё может мечтать смертный.

Комната Николая Ивановича на Кирочной, в которой временно поселили Эда, находилась на пятом этаже во втором доме от Литейного проспекта — напротив Дома Офицеров, бывшего Офицерского собрания.

Из окна была видна крыша Дома Офицеров с замысловатыми башенками и куполами. Я в это время жила с бабушкой в 10 минутах ходьбы на Моховой, и из окна моей комнаты – тоже на пятом этаже – была видна эта же самая крыша — но не сбоку, как у Эда, а с фронтальной стороны. Эти башенки и купола производили странное впечатление – как будто какой-то другой, фантастический город жил там своей жизнью.

Следующий перекресток по Литейному в сторону Невского – это пересечение с улицей Пестеля. Повернешь голову направо – увидишь в торце фасад Пантелеймоновской церкви (в те времена – завод Электропульт), а за ней скрываются Фонтанка, Летний сад, Михайловский замок, Марсово поле и купола Храма на крови. Повернешь голову налево – а там Свято-Преображенский собор с оградой из пушек и цепей, одна из немногих работавших тогда церквей. Вокруг нее – скверик и бабушки с внуками на скамейках, внутри — запах ладана и свечей…

Квартал между Литейным проспектом и собором занимает Дом Мурузи, а в нем – «полторы комнаты», в которых жил тогда Иосиф Бродский.

Если смотреть вдоль Литейного – взгляд упирается в колокольню Владимирского собора. Во флигеле собора был родильный дом, в котором Эд и появился на свет – и оттуда налево через три минуты ходу – его детсад в квартире Достоевского, и ещё через пять – дом на углу Свечного переулка и улицы Достоевского, где он вырос.

С любого из этих адресов до театров, куда Эд продолжил ходить после армии (и я как раз в это время начала активно их посещать — и смотрела те же спектакли), и до музеев, которые он открыл для себя чуть позже, можно дойти пешком по городским пейзажам, от которых мурашки по коже и перехватывает дыхание. (см внизу страницы Досье 1 Санкт-Петербург: европейский город как среда обучения)

Борис Понизовский, с которым я познакомилась в 1966, а Эд – в 1974м (опять же – может быть, мы тогда и встретились, но не заметили друг друга), сказал об этой школе, в которой мы все были учениками:

«Петербург своей архитектурой развивал горожанина очень глубоко. Я чувствовал влияние города просто даже в прогулках…»

В 2010 году мы снимали фильм «Происхождение «Шарманки», и решили, что самое тихое место, где Эд может рассказать об Эрмитаже, как своём университете, будет крыльцо с атлантами. Однако всё пошло не по плану — сначала Эд отвлёкся на детали, а потом приехал снегоуборщик… Но как обычно, главное оказалось в деталях — город отразился в том, как вырезаны «пальчики» на ногах атлантов.

Через год мать и отчим Эда стали владельцами одной из первых кооперативных квартир – у парка Победы, и комнату на Кирочной пришлось сдать государству. Эд вернулся на Свечной – но туда же вернулся и Алик после развода с первой женой. Около года они делили одну комнату на двоих.

Нет худа без добра – вглядевшись в жизнь младшего брата, Алик пристроил его работать в местечко получше: в «почтовый ящик» (военный завод) на проспекте Карла Маркса.

ЭБ: «Брат там работал начальником каким-то в лаборатории, а я работал в цеху, он меня устроил слесарем. Меня здесь учил очень хороший человек Алексей Васильевич Пигалев, он меня научил главной слесарной работе, то, чего я никогда не умел, он меня научил всему: как пилить металл, как резать, как нарезать резьбу и так далее, и так далее»

Работа понравилась Эду настолько, что он стал членом бригады рабочих-рационализаторов – и что-то он даже там изобрёл.

ИЗ ДНЕВНИКА ЭДА

16/VIII 63. 1 год и 8 месяцев свободы. Живу. Сегодня ещё появилась в черепе пока мало осознанная, но уже видимая цель моего существования на сей планете, помочь таким же, как и я (детали не расписываю). Первая цель на пути к главной: создать прибор для тренировки речи. В путь.

3/X 63 Приветики! Скоро 2 года после каземата. Более-менее интенсивно существую: работа более-менее интересная. Но всё ещё удовлетворения мало. Мало тружусь, много философского тумана, много обывательской лени, мало борьбы с собой, неясность цели, неясность призвания. Принцип тот же: свобода, независимость, не ныть в любой обстановке, бить в цель, меньше слов, больше дела!

В конце 1963 года дом на Свечном пошел на капитальный ремонт, и братьев переселили в комнату в маневренном фонде на Бронницкой улице. Там Эд придумал ставить ножки кровати в банки с водой, чтобы хоть как-то спастись от клопов и тараканов, но те тоже не дураки были – прыгали на кровать прямо с потолка. Алик приводил туда своих подружек, и Эд однажды привел свою.

Нина Борисевич (1) выросла в детском доме – ее мать погибла от артобстрела во время блокады, а восьмимесячная Нина была контужена.

НИНА: С Эдуардом нас познакомила в 1962 году медсестра в психоневрологическом диспансере, где мы оба лечились от заикания. Он в это, конечно, не верил. Мы с Эдей подружились. Под Новый 1963 год мы шли из диспансера на проспекте Газа, (я помню, купили ром-бабу, Эдик их любил), и он меня пригласил к нему на Бронницкую. Попался навстречу отглаженный Алик. Это единственный раз, когда я его видела. Встречались всегда по его инициативе. Он приходил и из окна лестничной клетки бросал камешки мне в окошко. Зарплата на фабрике была маленькая, и я прирабатывала уборками, и он предложил познакомить меня со своей матерью, которая искала тогда помощницу по хозяйству, и убираться у неё. Так я с Лидией Александровной и познакомилась. Она всегда меня очень вкусно кормила, а для меня это была радость. Она меня расспрашивала про него, иногда деньги давала, чтобы я ему что-нибудь купила (например, увидела, что у Эда рубашка изношенная). Он был очень замкнутый человек. Маму свою очень любил и жалел, т.к. муж её во многом ограничивал. С Аликом отношения были сложные. Старший брат не интересовался его жизнью. Эдя рано стал одиноким при своих близких, и я пыталась как-то разнообразить его одиночество. Мы много ходили на концерты в Выборгский дом культуры, где я играла в струнном оркестре и доставала контрамарки.

НИНА: Но его духовный мир был для меня закрыт. Мы могли месяцами не встречаться. Эдя жил своею жизнью, а я своей. В 1964 ездили в Таллин автостопом. Это тоже была его инициатива – он организовал книжки талонов на автостоп. Так же автостопом ездили в Псков и в Ригу. Мне было с ним интересно. У него училась юмору, жизни. Это время для меня было насыщенным (работа, учёба, оркестр), поэтому даже не мечтала о будущем. Не могу вспомнить о чём мы разговаривали, спорили. Было чудесное время — молодость!

Перспектива вернуться после капремонта в ту же одну на двоих комнату не радовала обоих братьев, но Алик уже тогда знал, как работает система, и как ее использовать себе во благо: сходил в какие-то кабинеты, нажал на правильные кнопки – и в результате каждому из них предоставили по отдельной комнате в том же доме: в разных коммунальных квартирах и на разных этажах. Конечно, он заботился прежде всего о себе — но в результате у 25-летнего Эда впервые в жизни появилось своё собственное пространство, что в советской действительности того времени было редкой удачей.

ЭБ: У меня была длинная комната 12 кв метров в коммунальной квартире из 5 семей. Я ее разделил на 2 части – спальня и мастерская. Соседи никогда не жаловались на стук….

НИНА: Соседи его уважали за его скромность и золотые руки. Он всегда старался кому-то в чём-то помочь – даже без напоминания. Он мне показывал письмо, которое послал потом куда-то в Польшу (взял адрес из журнала Техника-молодёжи), — со своими зарисовками аппарата и предложениями по поводу излечения заикания. К сожалению, ответа он так и не получил. У него был очень пытливый ум. Дома у него всюду были оригинальные приспособления: нажмёшь маленькую кнопочку и дверь в квартиру открывается. Или: вместо будильника придумал устройство, которое в назначенное время сдёргивало одеяло к ногам.

Нина сохранила самые первые попытки Эда делать какие-то фигуры, которые он подарил ей в те годы.

Материалы для таких поделок, как и инструменты, в советское время нельзя было купить в магазинах, можно было только «достать», — поэтому Эд, как и остальные граждане, таскал всё с работы – даром что это был «почтовый ящик». Иногда перебрасывал через забор в укромном месте, а потом поднимал уже с наружной стороны, иногда выносил прямо через проходную, спрятав под одеждой. Однажды вынес через проходную токарный станок, привязав его к поясу и спрятав между ног под длинным плащом. Со скипидаром, правда, случилась неприятность — бутылку, которая была спрятана в штанах, раздавили в толпе — и жидкость потекла. Он едва добежал до дома и плохо соображая, плюхнулся в горячую ванну в надежде избавиться от боли — и вылетел оттуда с воплем…

ИЗ ДНЕВНИКА ЭДА

27/IX 64г. Скоро 3 года после каземата. Из плена философских умозаключений, нытья, пессимизма, интеллигентских самокопаний — есть только один выход — действие! (Вывод сделан на основании опыта на собственной шкуре). «

Возможно, это обретенное личное пространство разбудило что-то, задавленное в детстве окриком воспитательницы, возмущенной использованием хлебного мякиша как материала. Эд начинает посещать студию скульптуры во Дворце Культуры имени Кирова,, которой руководит Лев Константинович Вальц (2)

Одной из немногих положительных составляющих советской власти было странное пространство «самодеятельности» — огромное количество студий и кружков, где люди бесплатно (или почти бесплатно) могли заниматься самыми разнообразными ремеслами, искусствами, спортом, и даже изучением иностранных языков. Преподавание, конечно, велось на разных уровнях — и по качеству, и по содержанию. Для кого-то это просто был дополнительный заработок, но многие относились к этому достаточно серьезно, и получали удовлетворение от раскрытия талантов учеников — как бы скромны или как бы ярки они не были. Единицы из тысяч, посещавших такие студии и кружки, выходили в профессионалы, но для многих этот опыт было существенной прибавкой к духовному и душевному миру (в более современной терминологии, добавлял что-то к IQ и EI).

Я попросила нашу давнюю приятельницу Ирину Сапунову расспросить о студии Вальца Анатолия Блонского (3), который посещал ее в тоже время, что и Эд.

ИРИНА: Толя вспоминает своего учителя с огромным уважением. Вальц же, в свою очередь, с большим почтением отзывался об Александре Терентьевиче Матвееве, чьим учеником он был. Студию лепки в ДК Кирова Вальц начал вести из любви к скульптуре, был её фанатом и энциклопедистом, очень много дал в её понимании своим ученикам… Вальц не ладил с «академическими» и «мухинскими» скульпторами, никогда не лепил Ленина и прочих. А от работы со студийцами получал радость. Всегда был против официоза. Толя считает, что им очень повезло, что в начале творческого пути они встретили именно Вальца.

В распоряжении студии скульптуры в ДК Кирова находились два больших зала — и разнообразные материалы. Как настоящий хороший педагог, Вальц не принуждал учеников следовать по его пути, а поддерживал их собственное развитие. Студийцев учили лепить портреты и фигуры из глины, но Эду это не подошло.

ЭБ «У меня ничего не выходило из глины, пластилина – они очень мягкие для меня…У меня всегда было отвращение к отливанию формы, к гипсу. Это мертвый материал. Я в самом начале пытался, нас в вечерней студии учили, но я так и не сделал ни одной отливки – мне противно было… А вот дерево мне подошло. В домах, идущих на капремонт, я искал сосновые поперечные балки, которые рабочие уже разрезали на куски. Я приносил их в свою комнату в коммунальной квартире, подкладывал под них автомобильную шину, чтобы было меньше шума, и топором вырезал из них свои первые скульптуры. Все первые скульптуры – из этой балочной сосны старых петербургских домов, которые пережили войну.

Почти все свои ранние работы Эд раздарил друзьям, а вот самую первую сохранил — и кажется, через 60 лет стал на неё похож.

Из этих же сосновых балок Эд вырезал группу музыкантов и ярмарочных скоморохов, в которой смешались звери и люди, и первого своего шарманщика

НИНА: Он много работал, но когда мне на фабрике давали профсоюзные путёвки, то мы по ним ездили вместе . Так мы съездили в Кижи в 1965м: сначала на поезде до Петрозаводска, а потом на теплоходе, в каюте на четыре человека – вместе с моими товарищами с фабрики.

Это был чуть ли не первый сезон после открытия музея-заповедника в Кижах — ещё до эпохи массового туризма и теплоходов, отправлявшихся прямо из центра города. Что-то важное произошло с ним там. Нина сделала несколько фотографий — он, кажется, даже не обратил внимания, что его снимают. Может быть, что-то срезонировало с забытыми детскими годами в Муроме? В Санкт-Петербурге таких архитектурных объемов нет, за исключением Храма-на-крови. (см внизу страницы Досье

По следам этой поездки он сделал подарок Нине.

Нина: Мы с ним ездили в Ольгино, где напилили много осинок и он сделал оригинальный домик для моего телевизора с красивыми окнами.

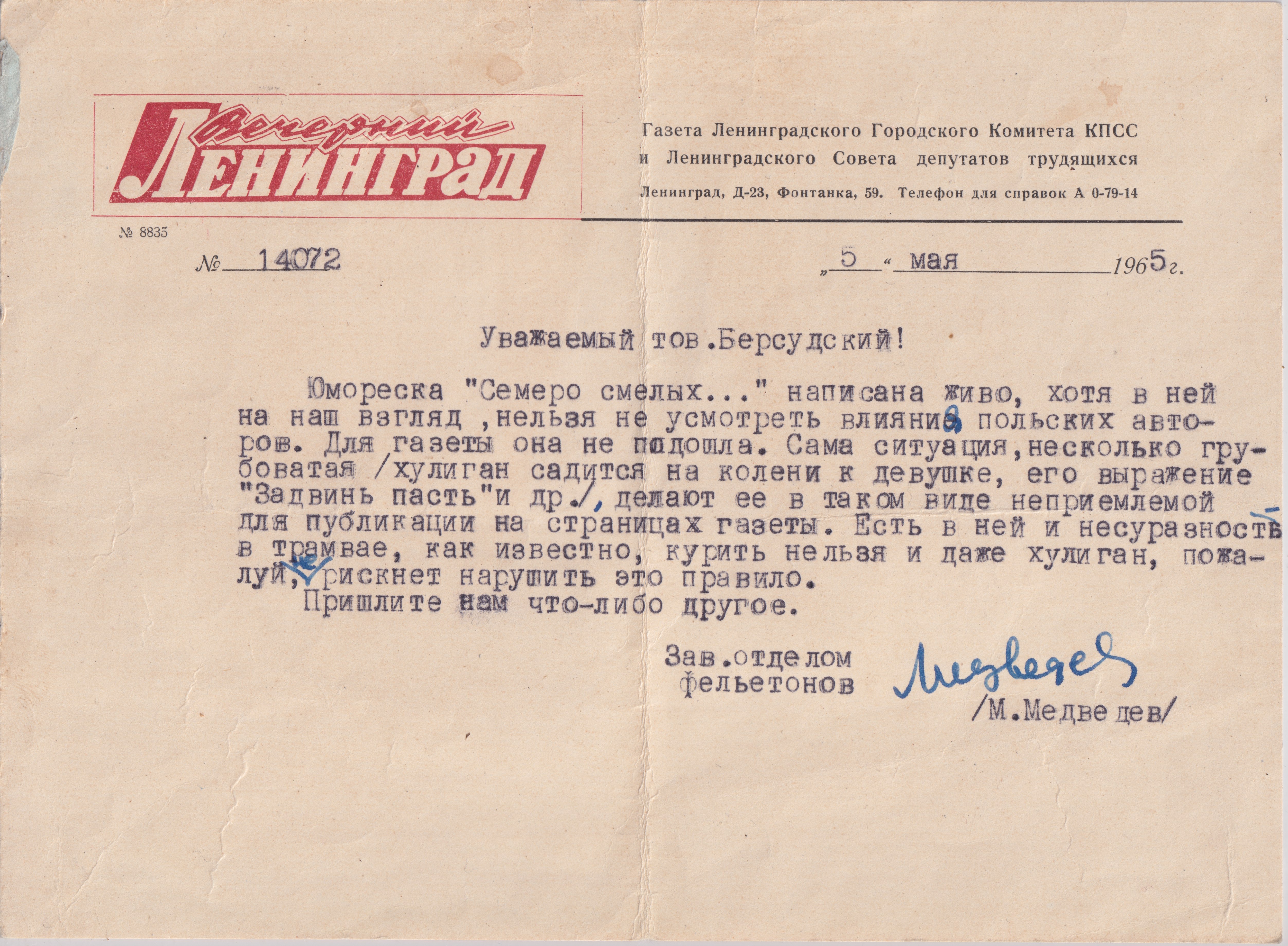

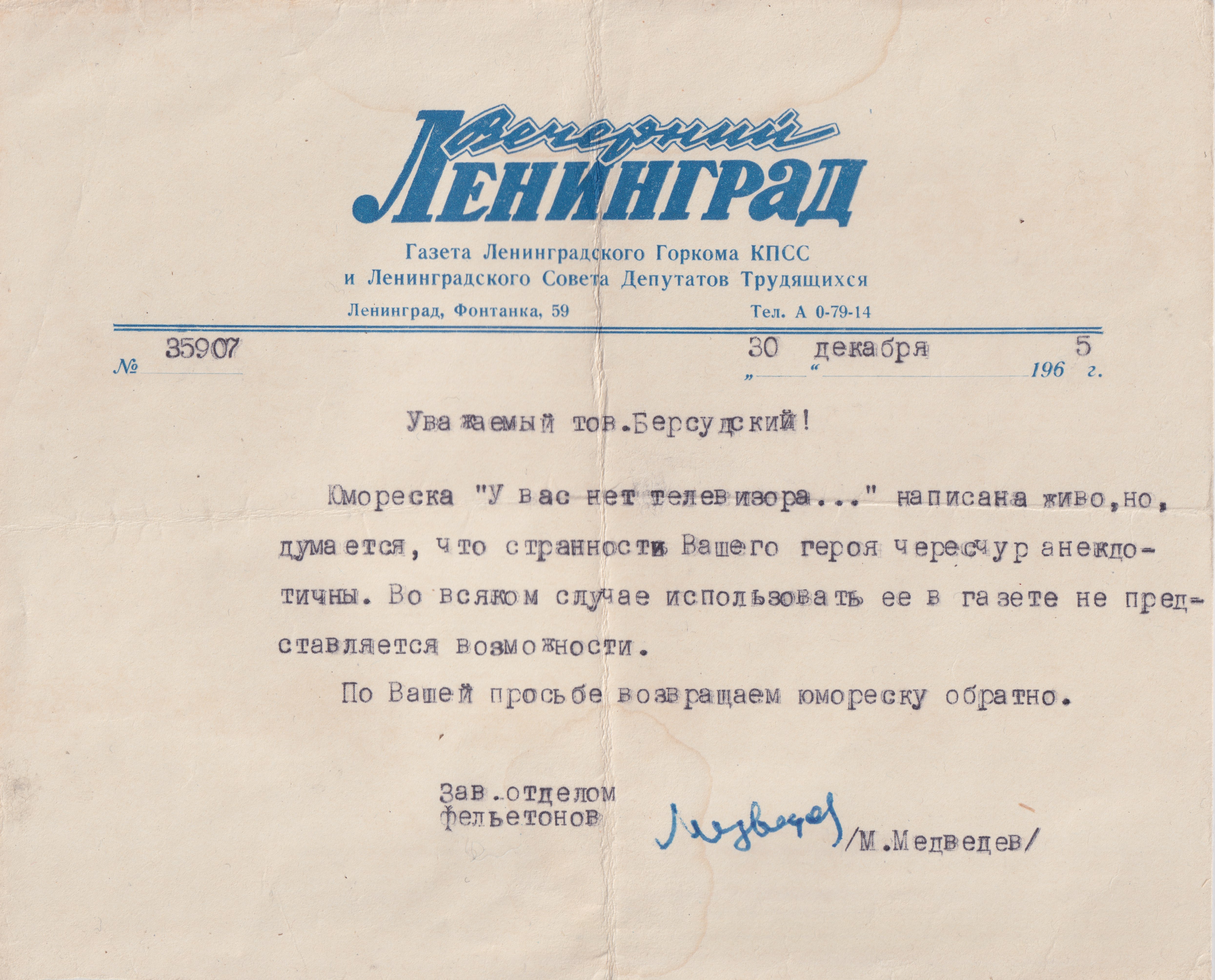

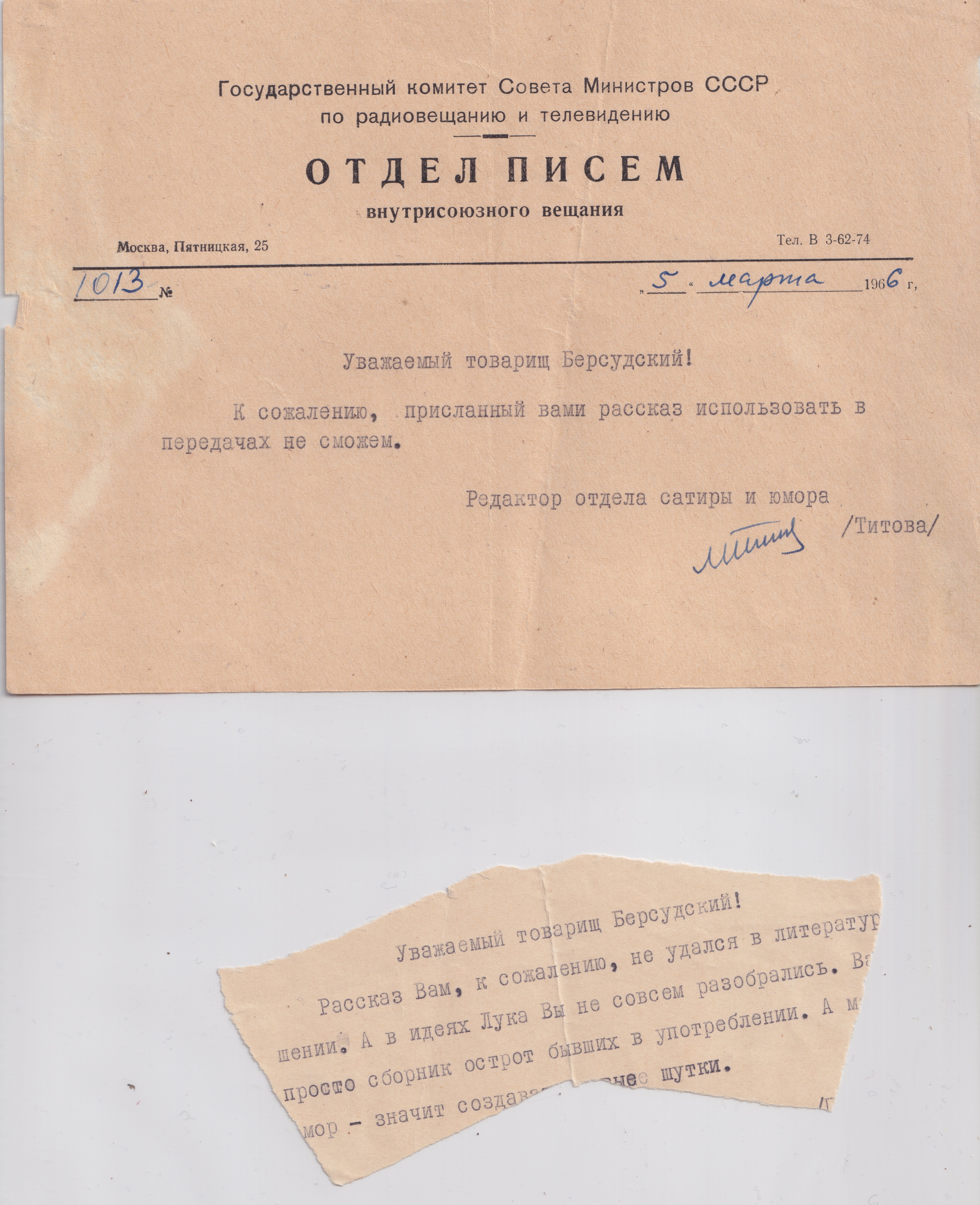

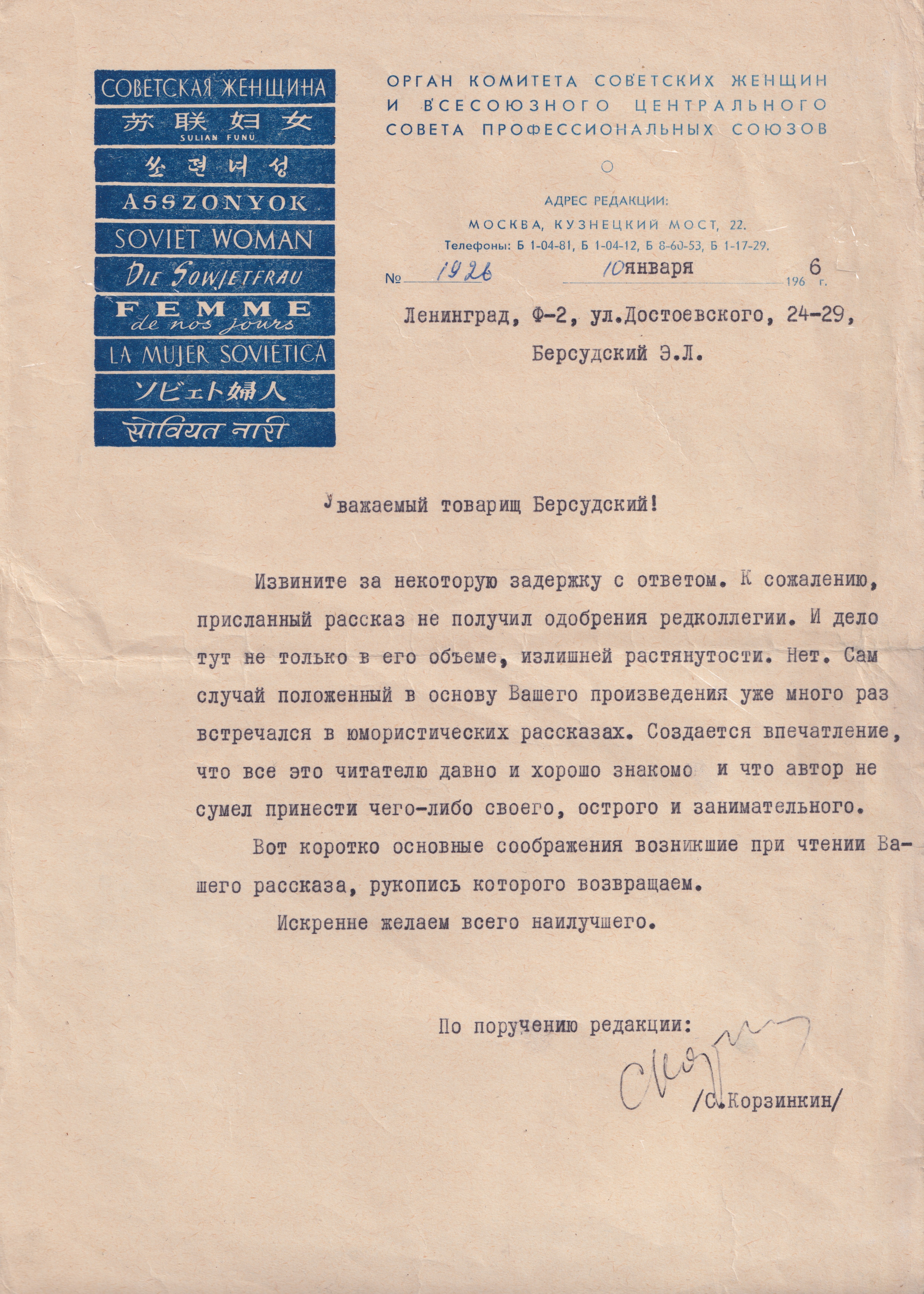

Похоже, именно эта поездка в Кижи оказалась для Эда переломным пунктом, окончательно поменявшем траекторию его жизни. В течение нескольких лет после армии он продолжал рассылать по редакциям свои рассказы — и получал неизменные отказы с более или менее развернутым обоснованием.

«Безусловно, это броско и порой остроумно. У вас зоркий глаз. Однако как юморист вы не достигаете цели, так как сплошь и рядом смеетесь не над тем, что заслуживает осмеяния…» «Юмореска написана живо, но сама ситуация, несколько грубоватая — хулиган садится на колени к девушке, его выражение «Задвинь пасть» и др., делают ее в таком виде неприемлемой для публикации на страницах газеты…» «На наш взгляд, один из основных недостатков написанного Вами излишне огрубленный юмор… избегайте лобовых, излишне прямолинейных сюжетных ходов, избитых ситуаций. Не огрубляйте , персонажей…«

(См. внизу страницы Досье 3. О редакционных отказах и принципиальном несовпадении )

Последнее сохранившееся письма из редакции датируются зимой 1965-66 года. Из рассказов Берсудского не сохранилось ни одного. Возможно, он сжёг их в печке — и решил пойти по другому открывшемуся ему пути.

СНОСКИ:

(1) Нина Борисевич (род. в 1942 году). Восьмимесячной девочкой с матерью и с 7летней сестрой попала под бомбёжку в осажденном Ленинграде и была контужена. Мать погибла, сестра Лида была ранена, увезена в другой госпиталь и нашлась только в 1957м. Нина выросла в детдоме.

НИНА: «У меня заикание было после бомбёжки. А в д/д меня дразнили контуженной, что это означало я не знала. И в д/д меня водили по врачам где я там пела и учили правильно говорить. Многие сочетания букв я не произносила и меня так обзывали. Но после лечения в диспансере я стала лучше говорить. После детского дома я работала на фабрике кожгалантереи имени А.Бебеля, шила перчатки, жила в общежитии, но в конце 1962 его закрыли и дали мне 6-метровую комнату в маневренном фонде с печным отоплением на 6 этаже. А в 1968 я уже по городской очереди получила комнату 14-метров в Невском районе. В детдоме играла в духовом оркестре на корнете. В Выборгском ДК культуры — на домре-альт. Летом мы ездили по городам и пропагандировали народную музыку.

Мой отец 1914г.р. Николай погиб 19.08.1944 в посёлке Канепи — 300км от Таллина и захоронен в братской могиле. Это я узнала через общество «Мемориал» и в июне 2018 посетила его. А мать похоронена в 1943 на Пискарёвском.

(2) Вальц Лев Константинович (1913-2010) — скульптор и педагог, выпускник Всероссийской Академии Художеств (1932-38), ученик Александра Терентьевича Матвеева. Преподавал в училище имени Серова. По воспоминаниям Анатолия Блонского, «Лев Константинович из волжских немцев. Он был связан с Саратовской школой.»

Саратовской школой живописи называют группу художников, сложившуюся в Саратове на рубеже XIX–XX веков. К ней относят Александра Савинова, Петра Уткина, Александра Матвеева, Павла Кузнецова, Александра Карёва, Кузьму Петрова-Водкина, а также Виктора Борисова-Мусатова, творчеством которого вдохновлялись эти художники. Отсюда .

Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Петр Уткин, Александр Савинов, Алексей Карев, скульптор Александр Матвеев и уроженец Хвалынска Кузьма Петров-Водкин — это и есть та группа, которую принято называть мастерами «саратовской школы». Название очень условное — это не учебное заведение, не общая стилистическая платформа, а некая творческая общность, вербально трудноопределимая, но вполне ощутимая визуально. Точнее их можно обозначить как художников мусатовской плеяды. У всех очевидно стремление от пленэрно-импрессионистических исканий к символике и эстетике модерна, а то и сдержанно-авангардным поискам. Такое определение позволяет объединить мастеров с выраженной персональной стилистикой, общность которых держится не только землячеством, но и стремлением к высокой живописно-пластической культуре.» Отсюда

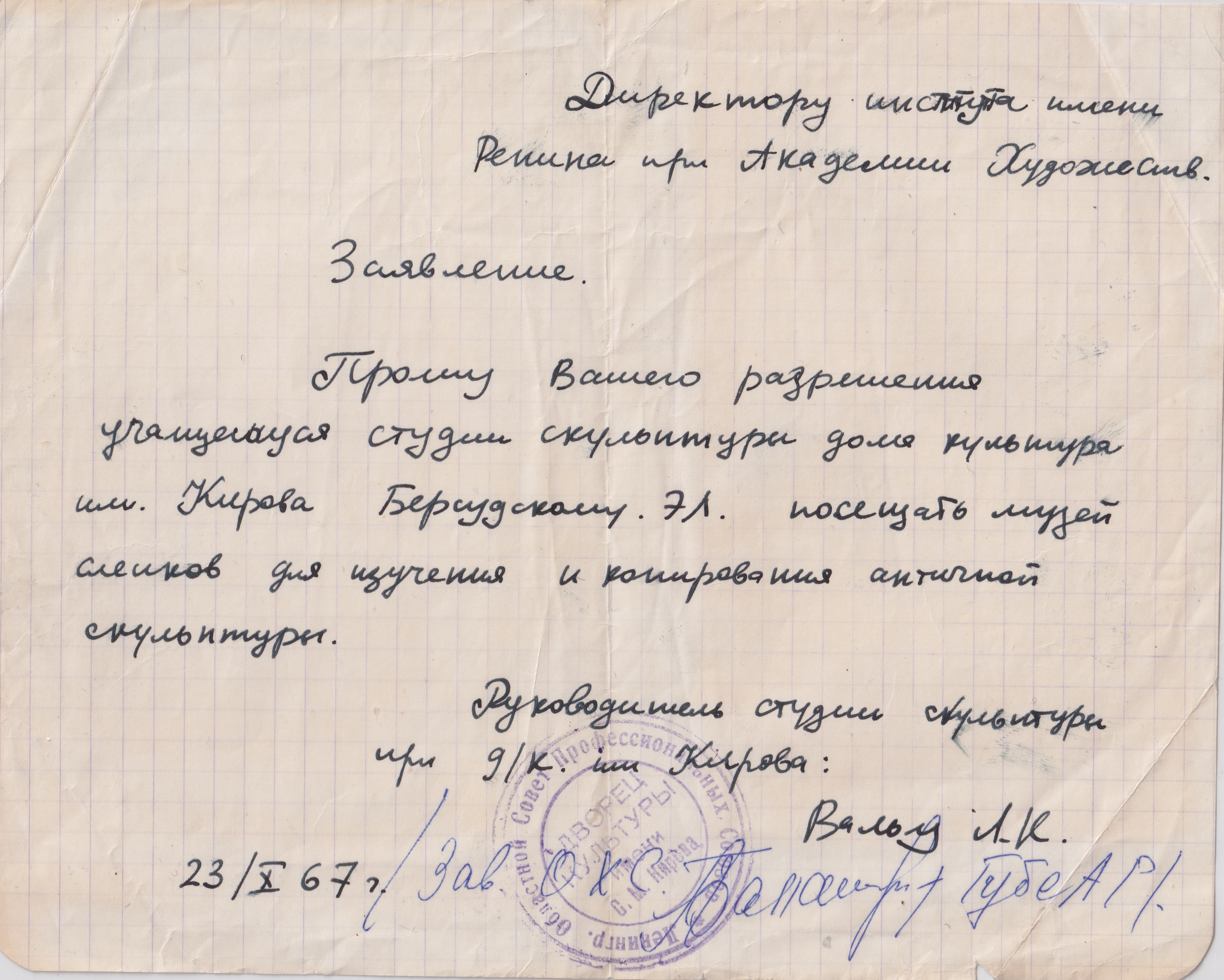

В Музее академии художеств сохранилась скульптура Льва Вальца 1930 годов — «Сидящая женщина», а в архиве Эда — его просьба, обращенная к директору института имени Репина — разрешить учащемуся студии скульптуры ДК имени Кирова Берсудскому Э.Л. посещать музей слепков для изучения и копирования античной скульптуры.

(3) Блонский Анатолий Марьянович (род в 1939) — скульптор — монументалист, выпускник Мухинского училища, член Союза художников с 1979 года. Занимался в студии Вальца почти 10 лет. Живет и работает в деревне Мартышкино между Петергофом и Ораниенбаумом. Подробности здесь. Про экспедицию 1969 года, в которой он и Эд принимали участие — в следующей главе.

Досье (подготовлены с помощью чата GPT)

1 Санкт-Петербург: европейский город как среда обучения

Исторический центр Санкт-Петербурга представляет собой уникальное культурное образование, не имеющее прямых аналогов в европейской истории XX века. Задуманный Петром I как сознательно европейский город, он изначально строился не на основе местной традиции, а как собрание и перевод различных архитектурных языков Западной Европы — голландского, итальянского, французского, английского. Этот замысел был не декоративным, а образовательным: город должен был стать наглядной школой новой культуры.

В течение XVIII–XIX веков Петербург последовательно формировался как музей европейской архитектуры под открытым небом. Здесь рядом существуют и взаимодействуют барокко Доменико Трезини и Бартоломео Растрелли, строгий классицизм Жана-Батиста Валлен-Деламота и Джакомо Кваренги, ампир Карла Росси, позднее — эклектика и модерн. Эти стили не имитируют Европу, а переводят её архитектурные языки в единое городское целое, создавая среду, в которой архитектура становится формой мышления.

Парадоксальным образом именно драматическая история XX века обеспечила сохранность этого слоя. Перенос столицы в Москву и хроническая нехватка средств на масштабную перестройку привели к тому, что исторический центр Петербурга избежал радикальной модернизации, сносов и «обновлений», характерных для многих европейских столиц. Город не был законсервирован сознательно, но оказался сохранён почти случайно — как цельная ткань.

Для нескольких поколений жителей Петербурга это означало жизнь внутри архитектурного текста. Город обучал не через лекции и учебники, а через ежедневный опыт пространства: пропорции улиц, ритм фасадов, перспективы, дворы, набережные. Петербургская культура формировала зрение, приучая различать стили, эпохи, логику построения формы. В этом смысле город действительно функционировал как университет: он давал визуальное образование, не требуя формального обучения.

2. Кижи: иной космос русской культуры

Кижи занимают в русской культуре особое и во многом парадоксальное место. Они давно превратились в узнаваемый символ «древней Руси», репродуцируемый в учебниках, туристических буклетах и музейных образах. Однако за этой узнаваемостью часто теряется главное: Кижи — это не отдельный памятник и не ансамбль в привычном европейском смысле, а целостный мир, устроенный по законам, принципиально отличным от городской, каменной и текстоцентричной культуры.

Здесь изба, церковь, мельница, колодец и хозяйственные постройки существуют в одном ритме, не разделяя сакральное и утилитарное. Дерево выступает не как художественный материал, а как материя самой жизни, подчинённой времени, старению, обновлению и замене, но сохраняющей внутреннюю целостность.

В отличие от каменной архитектуры, предполагающей проект, расчёт и иерархию, деревянная культура Кижей строится как непрерывный процесс. Форма здесь не фиксируется навсегда, она живёт, меняется и поддерживается, оставаясь узнаваемой не благодаря авторству, а благодаря ритму и памяти места. Это мир без центра и без имени создателя, где важен не жест художника, а само устройство пространства.

Для человека, выросшего в европейском Санкт-Петербурге — городе фасадов, перспектив, текстов и комментариев, — Кижи оказываются столкновением с иным космосом. Петербургская культура предполагает перевод и объяснение, выстраивает дистанцию между формой и смыслом, между объектом и зрителем. Кижский мир этой дистанции не знает: форма здесь не предъявляется, а существует, не высказывается, а удерживает.

В советской и постсоветской традиции Кижи чаще всего описывались как уникальный памятник народного зодчества, однако именно эта формула лишала их онтологической полноты. До-модерный, вне-европейский характер этого мира плохо вписывался в линейный нарратив прогресса и потому оказывался обезврежен: Кижи сохранялись физически, но изолировались культурно, превращаясь в символ без объяснёной глубины.

3. О редакционных отказах и принципиальном несовпадении

Рассказы Эдуарда Берсудского, которые он в первой половине 1960-х годов рассылал в редакции, не сохранились. Однако сопоставление сохранившихся воркутинских тетрадей с языком редакционных ответов позволяет предположить, что дело было не в частных недостатках текстов, а в более глубоком несовпадении.

Воркутинские записи — фрагментарные, наблюдательные, лишённые дидактики и сатирической направленности — существуют в иной логике, чем та, которую предполагала советская редакционная система. Они не стремятся к «объекту осмеяния», не разворачивают характеры в привычном психологическом ключе и не подчиняются задаче социального высказывания. Это тексты без заданной функции, без морали и без финального вывода.

Редакционные ответы, напротив, настойчиво апеллируют именно к этим параметрам: требуют выбора «достойного объекта критики», психологической проработки персонажей, сюжетной завершённости, избегания «грубоватости» и «анекдотичности». Тем самым они переводят принципиальное расхождение в язык профессиональных замечаний, не имея возможности назвать его напрямую.

Можно предположить, что здесь имело место несовпадение по существу, а не по качеству: тексты Берсудского не укладывались в саму модель редакционного ожидания. Для системы это было неформулируемо, для автора — неосознаваемо. В результате он не вступает в полемику и не пытается «исправиться», а просто прекращает писать.