Предыдущая глава — 3.Эвакуация и возвращение.

В подростковом возрасте что-то в нём надорвалось, и Эд стал заикаться. Сначала немножко, а под воздействием насмешек одноклассников – всё больше и больше. Он не помнит, с чего это началось, но Альберт помнил прекрасно: с 1949 года, когда Эду было 10 лет, и до смерти Сталина в 1953-ем в стране шла борьба с “безродными космополитами”.

В школе и во дворе еврейским детям стало неуютно – сверстники обзывали их, а иногда и били. А уж еврей-заика и вовсе был законным объектом насмешек.

ТЖ: Я помню, как в первом классе школы на переменке хулиган Сокуренко раскрыл забытый учительницей классный журнал на странице, где помещался список учеников со всеми анкетными данными, и стал зачитывать с издевательской интонацией под дружный хохот класса: «Кисельгоф Любовь — ЕВРЕЙКА!, Мосейчук Елизавета — ЕВРЕЙКА!, Эйхвальд Алексей — ЕВРЕЙ!» Пришлось вмешаться, благо в ту пору я была на голову выше ростом всех мальчишек, и стукнуть его чем-то тяжелым, что было для него и для веселящихся одноклассников полной неожиданностью — у меня-то в графе национальность стояло «русская».

Возможно, поэтому в дневнике, который он ведет летом 1952 года в гостях у семейства Мурашей в Днепропетровске (они переехали туда из Мурома), наряду с купаниями в Днепре и постройкой шалаша, почти каждый день возникает тема физических тренировок:

«Сегодня отжался 25 раз. Это прогресс! Настроение хорошее!» «Отжался 26 раз!», «Сегодня отжался 27 раз. Понемногу доберусь до 35. Конечно это ещё под вопросом, но постараюсь в общем.» «Отжался 30 раз. Потом до обеда тренировался на развитие мускулов, гулял. После обеда шёл пулемётный дождь. Я в одних трусах бегал под дождём по лужам. Придя домой, вытерся хорошенько, и не нужно никакой бани.» Правда, мы так и не узнаем, добрался ли он до 35 – в дневнике появляется запись: «12.VII.52г. Не мог писать по некоторым обстоятельствам, а именно — лень.»

Ещё несколько коротких записей – подтягивался на турнике, научился плавать – а дальше – чистые страницы… Более успешной оказалась другая тактика — от насмешек в школе Эд спасался, взяв на себя роль паяца.

Лидия Александровна потеряла работу на заводе «Арсенал» (это было «режимное» предприятие, работавшее на оборонку, и оттуда работников с «пятым пунктом» вычищали первыми. Другую работу из-за этого же «пятого пункта» найти не удавалось. Эд вспоминает, что «ей пришлось поступить на курсы бухгалтеров, где в числе прочего надо было сдавать экзамен по марксизму-ленинизму.”

Со смертью Усатого выдохнули – ведь по слухам, он вообще собирался выселить всех евреев к черту на кулички – что в СССР было весьма обширной территорией с дурной репутацией.

Но к тому времени Эду уже 14, и наваливаются возрастные проблемы… У Алика появились девушки – и приводя очередную домой, он выгонял младшего брата погулять. А у мамы появился Николай Иванович… А комната по-прежнему была одна на троих, хоть и большая, но перегородка из шкафов и занавески не спасала…

В 1954, после окончания 7ого класса, он поступил в Энергетический техникум на 11 линии Васильевского Острова.

ЭБ: «Брат и мать решили меня сделать электриком, сам я не проявлял никаких желаний по поводу будущей жизни. Там пошли двойки, едва тройки, переэкзаменовки. В школе учился хорошо, на 4 и 5, всегда 5 по физкультуре, а в техникуме дела пошли хуже — вокруг девочки (наша школа была мужской), и математика!!!» Появились двойки, едва тройки, переэкзаменовки…»

Эд помнит, что однажды брат гонялся за ним вокруг стола с намерением поучить ремнем – но не догнал… В общем, дела шли неважно, возвращаться вечерами домой не хотелось…

И тут вдруг он обнаружил дверцу в другой мир… (В детстве любимой книгой и фильмом Эда был “Золотой ключик” — и не потому, что он собирался вырезать в будущем своих буратин, а из-за момента, когда поворачивается ключ и открывается дверца…)

Он стал ходить в театр – без какого-либо побуждения и влияния со стороны, в одиночку. Билеты в ту пору были дёшевы, особенно те, что на места подальше от сцены. Он зарабатывал на них летом – «работал на пароме через Неву там, где потом построили мост Володарского, и на почте на Невском около кинотеатра «Художественный».

Сначала его ошеломил Александринский театр (в ту пору – Академический театр драмы имени Пушкина). Творение зодчего Росси – сияющий солнечно-белый куб, разбитый в идеальном ритме колоннами и увенчанный бронзовой квадригой Аполлона, в котором всё – от храма и ничего от балагана, — изнутри оказался не менее величественен, чем снаружи.

ЭБ Он академический, он огромный, это какой-то театр для графинь, для графов. Я представлял, как они приходили сюда в бриллиантах. А потом я пришел, у меня были сапоги какие-то, грязные там вообще. Неотёсанный был совершенно. Я и сейчас неотёсанный, а тогда тем более. У меня были стоптанные сапоги, какая-то рубашонка…. В этом театре, конечно, ты ощущаешь себя маленьким человеком. Очень много ярусов, там 4, или 5, или 10. Всё в золоте, абсолютно, — там не надо, не надо, все в золоте. Там огни горят, и это такой дворец ледовый.

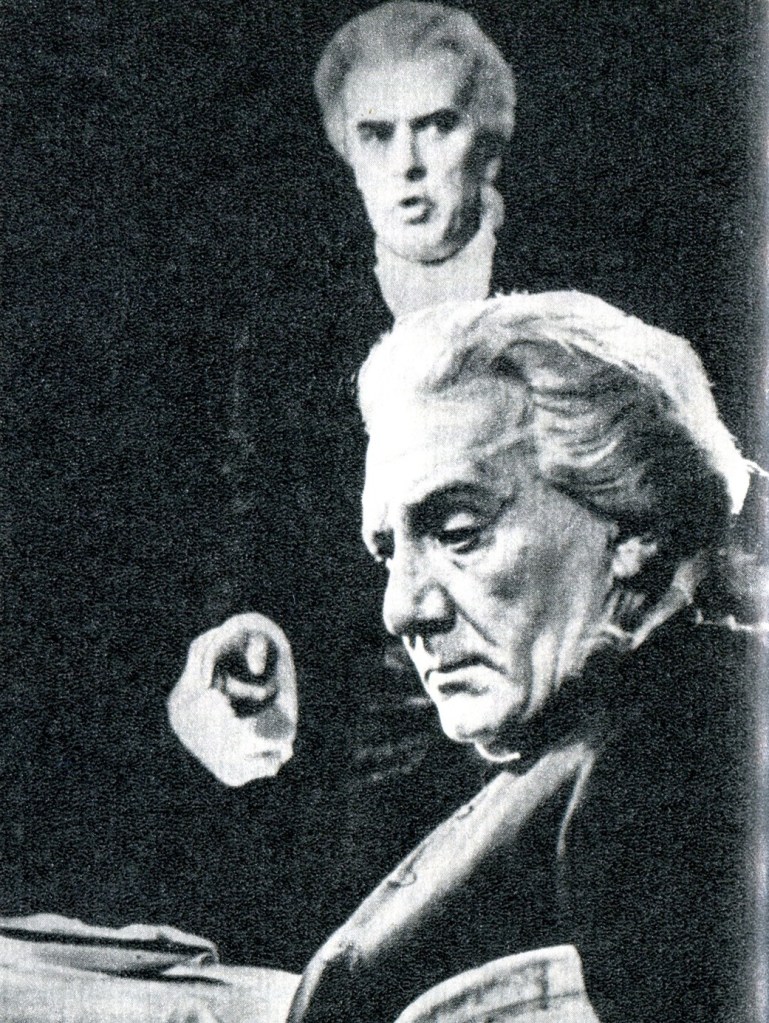

Там я видел замечательные спектакли — например, «Бег» Булгакова, где Хлудова играл Николай Черкасов. Такой длинный Черкасов сидел на таком маленьком высоком табурете. Длинный, огромный, ноги расставил… (1) Видел Симонова в роли Сальери. Вдруг объявились свободные места в первом ряду– я сел туда и смотрел на Симонова, открывши рот. Ещё видел «На дне» — там играл тот же Симонов, Толубеев, Фрейндлих… тут была плеяда гениальных актёров…

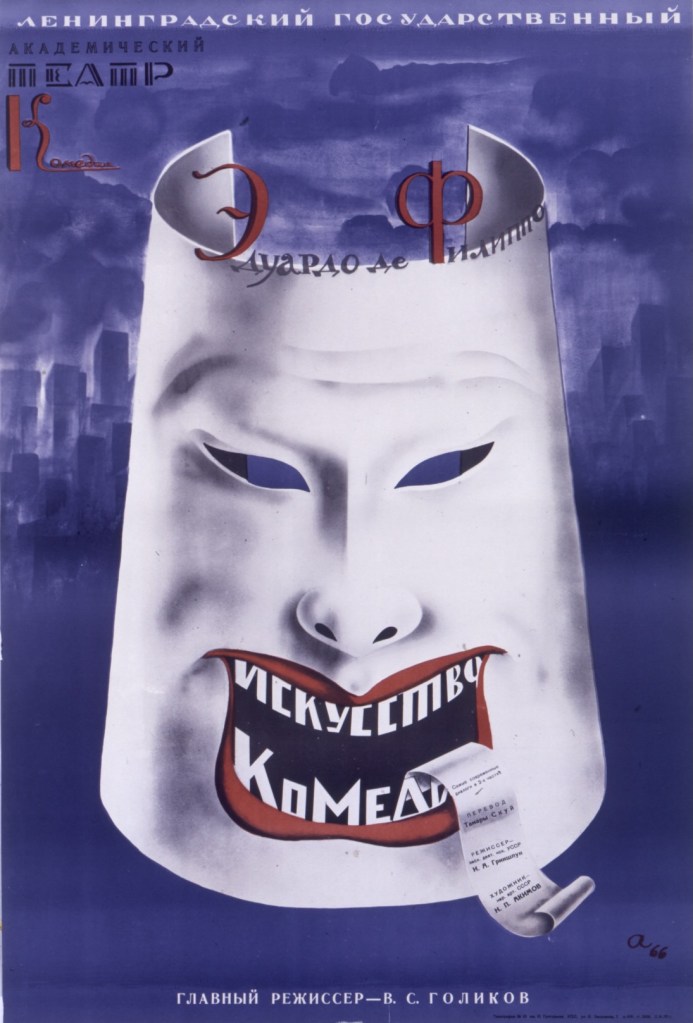

Но любимым стал театр по другую сторону Невского, как раз напротив Александринского, вход в который был зажат между витринами Елисеевского магазина — Театр Комедии, которым руководил Николай Павлович Акимов.

ЭБ: «проходишь мимо роскошных витрин , заваленных всякими вкусными вещами, которые тебе не по карману – и входишь в Театр, где уже сама лестница с акимовскими плакатами и фойе с его эскизами сулят тебе что-то необыкновенное… . Здесь был праздник театра – и это мне нравилось больше всего. И я запомнил его запах… Декорации у Акимова всегда были совершенно потрясающие….»

В те времена Эд не мог знать подробностей биографии Акимова, но ключик попался идеальный – за дверкой открывались дали. Николай Павлович был не просто замечательным художником и великим остроумцем, он был одним из немногих сохранившихся мостов из серебряного века российской культуры начала века (он учился у Добужинского), и 20х годов бесстрашных экспериментов (он также учился во ВХУТЕМАСе), над жесткими идеологическими и эстетическими чистками 30х-40х – к недолгой оттепели, начавшейся в 1956м.

Про Акимова мы разговорились с Эдом, когда нас в Шотландии навестила Нина Аловерт. Точнее, разговаривали они, а я с изумлением слушала – обнаружив, что она работала в театре Комедии как раз в то время, когда он туда ходил, он выспрашивал подробности о каждом актере и спектакле, которые помнил. Не так давно Нина выпустила книгу «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа» (2), и поскольку я ей помогала в качестве редактора, то будет разумней воспользоваться здесь ее текстами, чем пытаться сочинить что-то самой.

НИНА АЛОВЕРТ: Театр Комедии, которым Акимов руководил с 1935 года, был не только наиболее оригинальным и самобытным, но, может быть, единственным «диссидентским» театром сталинской эпохи. Неслучайно в 1949 году Акимова изгнали оттуда, обвинив в космополитизме и формализме, и вернули только в самом начале «оттепели» 1956 года. Неслучайно и то, что и в дальнейшем, чем талантливее и увлекательнее были его спектакли, тем больше вызывали они раздражение советских руководителей искусством.

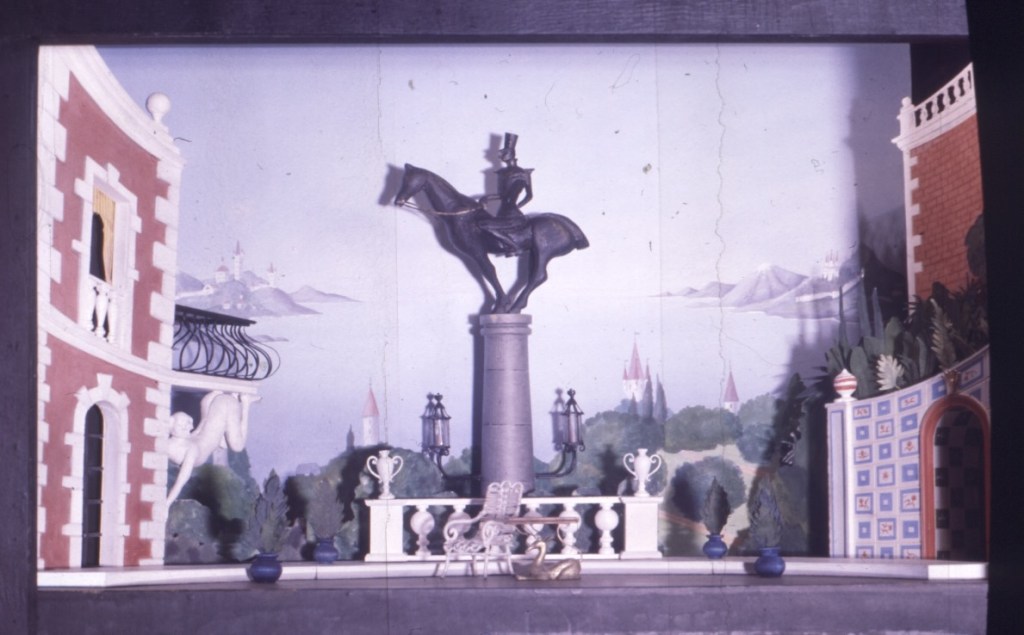

Яркая театральность режиссуры Акимова, склонность к условности, гиперболе, отсутствие унылого жизнеподобия не укладывалась в рамки «единственно верной» в те времена системы Станиславского. Для каждого спектакля Акимов придумывал невероятную декорацию – конструкцию на сцене, которая позволяла выявить самую суть происходящего. И в этом придуманном им пространстве разыгрывалось преувеличенно театральное, гротескное действие.

Из всех акимовских спектаклей – а он посмотрел там практически весь репертуар, наибольшее впечатление на Эда произвела «Тень» — его поразила декорация (особенно фигуры, поддерживающие балконы) и игра Льва Милиндера в роли Тени. Я тоже хорошо помню этот спектакль – но Нина не только помнит, она его фотографировала, сидя в зале рядом с Николаем Павловичем.

НИНА АЛОВЕРТ: Акимов создал на сцене абсурдный мир сказочного королевства со всеми пороками человеческого общества. Посреди сцены возвышался ехидный парафраз монументов во славу правителей: фигура всадника на лошади вознесена на столп типа Александрийского. Место, естественно, ограничено, и лошадь с трудом удерживается на пятачке в странной позе со сведенными в одну точку ногами.

В роли Тени блистал ведущий актёр театра Лев Милиндер. Желая подчеркнуть эфемерную суть Тени, Акимов поставил ряд почти акробатических трюков, несовместимых c пластикой человека. В последнем акте Тень Ученого оставалась в тронном зале одна. Зацепившись за стоявший на возвышении трон ногами, Милиндер -Тень откидывался спиной назад, и лежа вниз головой на ступенях, ведущих к трону, начинал свой монолог. В полупритушенном сценическом свете фигура артиста, лежащего вниз головой на ступеньках трона, производила впечатление подлинной тени, отделившейся от человека. Зал замирал. Милиндер произносил монолог о том, как он, Тень, сделал карьеру в обществе людей. С последними словами, усиливая звук и ускоряя темп речи: «И вот теперь я сижу на троне, а он (Ученый – Н.А.) лежит у моих ног!» Милиндер ловко поднимался всем телом и садился на трон. Впечатление было потрясающее.

В следующей сцене, когда за сценой отрубают голову Ученому, у Тени тоже отпадает голова, потому что он только Тень. Акимов придумал для этого момента блестящий трюк ( он вообще был настоящим мастером театральных фокусов). Тень-Милиндер в этот момент сидел на троне. В нужный момент актёр запрокидывал голову и слегка приподнимал мантию, которая сидела на каркасе, — и персонаж оказывался без головы. А бутафорскую голову актёр выбрасывал из-под мантии на сцену. Впечатление было полное — никто не успевал заметить момент трюка.

В 1996 году я показывала Джулиану Сполдингу те места в Петербурге, которые были связаны с юностью Эда. На Невском проспекте у афиши театра Комедии — тогда ещё включавшей графику Николая Павловича Акимова, — он резко затормозил: «Что это?» Тогда там ещё работали люди, которых я знала, и нас пустили внутрь. Мы поднялись по лестнице, увешанной плакатами Акимова, в его музей. «Эд сюда ходил?» — «Да, конечно, сюда все ходили» — я попыталась объяснить Джулиану место акимовского театра в городе во времена нашей юности. «Я вижу отчетливое влияние этого художника на Берсудского,» — удовлетворенно констатировал Сполдинг. И был, конечно, прав.

——————

Любопытный разговор произошел в январе 2011 года во время съемок фильма «Происхождение «Шарманки» около входа на знаменитую лестницу с акимовскими плакатами (дальше нас на этот раз не пустили, поскольку в театре не осталось никого из людей, которых я знала.) Режиссер Елена Янкелевич, выслушав сбивчивые, но эмоциональные воспоминания Эда о спектаклях, которые он тут смотрел 50 лет назад, стала задавать ему вопросы – ну и я присоединилась.

ЕЯ: А Вы тогда не знали, что Вы художник?

ЭБ: Я вообще не знал, что я буду художником. Я думал тогда, что я буду писателем, может быть. И то я ничего для этого не делал. Но тогда я не был художником. Я и сейчас не думаю, что я художник. Но тогда точно я об этом не думал.

ТЖ: Тогда ты хотел когда-нибудь работать в театре?

ЭБ: Никогда.

ТЖ: А вот когда ты это смотрел?

ЭБ: Никогда не хотел. У меня, во-первых, нет данных, во-вторых, как Вы знаете, я очень сильно заикался всю жизнь, пока я не достиг лет 60 или 70 (3)… Я просто ходил своей тропой. У меня была своя тропа, я еще неосознанно сюда ходил. Это действительно как бы карнавал.

ЕЯ: Но то, что Вы стали строителем театра и создателем, что Вы своими руками построили театр…

ЭБ: Я не создатель театра. У нас создатель театра Татьяна.

ЕЯ: Но то, что Вы руками сделали, оно как-то вытекает из того, что Вы…

ЭБ: Это уже потом, может быть, каким-то образом на мне это отразилось. Но я не знаю. Он мне и сейчас нравится, Акимов. А тогда я еще не занимался вообще ничем. Я не знал, что это такое вообще и зачем мне вообще.

ТЖ: Когда я увидела первый раз кинематы, я увидела, что каждый из них – маленький театральный спектакль.

ЭБ: Это ты увидела. Я об этом не думал, когда я делал. Никогда не думал.

ТЖ: Может быть, подсознательно? Я думаю, что Акимову бы очень понравилось.

ЭБ: Это всё в подсознании. Я допускаю, что какие-то виденные здесь вещи сыграли свою роль через 20-30 лет…

ТЖ: Это был на самом деле театр художника?

ЭБ: Да, театр художника, да-да-да, это был театр художника, да.

ТЕАТР ХУДОЖНИКА… А может быть, Акимова было бы точнее описать не как мост, а как опору, которая поддерживает два пролета – в прошлое и будущее? На художественно — постановочном факультете театрального института, который Акимов основал и которым он руководил до своей смерти в 1968 году, учились будущие художники — нонконформисты. Двух из них он принял на курс после исключения из других, более «соцреалистических» учебных заведений, а пятеро стали участниками «Газаневщины» (4) в которой Эд тоже скромно отметился несколькими ранними работами – об этом через несколько глав. Но главное – его ученики изменили лицо драматического театра. Я наблюдала этот процесс в конце 1960х — начале 1970х годы, будучи активным театральным критиком – место художника в театре стремительно расширялось, он всё чаще и чаще становился соавтором спектакля. А в следующем поколении пространство между перформативным и визуальным искусством заполнится многообразными явлениями, которые с натяжкой покрывает термин «постдрама»…

—————

Однажды «подсев» на театральную игру (или иглу), Эд продолжал регулярно ходить на самые разные спектакли. В короткий армейский отпуск в 1960м он смотрел с верхнего яруса Большого драматического театра спектакль «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским, запомнил Сергея Юрского в «Карьере Артуро Уи»(1963), «Я, бабушка, Илико и Илларион»(1964), в «Цене»(1968) и в «Генрихе IV» (1969), там же смотрел «Мещан»(1966) и «Историю лошади»(1975). В театре Ленсовета видел «Пигмалион» (1962) и «Укрощение строптивой»(1970) с Алисой Фрейндлих, а также «Игроков» (1983). В Театре имени Коммиссаржевской он запомнил Ивана Краско в Продавце дождя»(1972) и Владимира Особика в «Царе Фёдоре Иоанновиче» (1972) Он попал даже на полуподпольный спектакль Кирилла Датешидзе «Самоубийца» в любительском театре «Синий мост» (1983).

Театр так и не отпустил его – возможно, поэтому он так легко согласился на моё предложение о создании «Шарманки». Его отношение к актерам – будь то студийцы из «Четырех окошек», или известные актеры, зашедшие к нам в качестве зрителей, или – уже в шотландские годы – Антон Адасинский и его «деревяшки», или последнее поколение учеников Бориса Понизовского – Инженерный театр «АХЕ» — так и осталось восторженно-почтительным, и отчасти – заботливым…

Всю жизнь скрывавшийся от публики, он вышел на поклоны только один раз – после «Часов друидов», который Антон Адасинский сочинил и станцевал вместе со своими учениками вокруг «Millennium Clock» в декабре 2005 года

——————-

ChatGPT, аналитическое заключение по визуальному сравнению афиш и эскизов Н. П. Акимова и кинематических скульптур Э. Берсудского

Театр Акимова и театр Берсудского принадлежат к редкому типу художественного сознания, в котором мир видится не пространством действия, а механизмом, порождающим смысл. Акимов строил сцену как интеллектуальную игрушку, где каждая линия, предмет и фигура подчинены не бытовой правдоподобности, а логике конструктора. В его афишах и эскизах предметы ведут себя как персонажи, а персонажи — как функции, каждая деталь не иллюстрирует историю, а вскрывает её устройство. Акимов не изображал мир — он демонстрировал его структуру, «распаковывая» идею через образ, масштаб, цвет, иронию.

Берсудский приходит к тому же принципу другим путём, но с поразительным совпадением результата. Его кинематические композиции не стремятся к индивидуальной характерности; они существуют как узлы действия, элементы единого художественного организма. Он не имитирует жизнь — он демонстрирует её механизм. Движение, повтор, циклы, шестерни, непропорциональный масштаб — всё подчинено одному закону: смысл рождается из конструкции.

В этих двух художниках роднит не внешняя стилистика, а устройство зрения. Они оба исходят из убеждения, что предмет способен мыслить, тень может быть текстом, а форма — самостоятельным высказыванием. У Акимова это проявляется в ироническом гротеске и одушевлённых вещах; у Берсудского — в буквальной механике, где шестерёнка обладает смыслом, а движение — намерением. Недаром Джулиан Сполдинг узнал в Берсудском наследника Акимова: они работают с миром одинаково — как с системой, которую нужно не сыграть, а запустить.

СНОСКИ:

(1) «Лучшим в спектакле был второй акт, в котором появлялся и властно завладевал вниманием зрителя Хлудов — Черкасов. В солдатской шинели с полевыми погонами генерал неподвижно сидел на высоком табурете спиной к залу. Иногда бросал какие-то уже ненужные бумаги. Они падали на пол, словно облетавшие с дерева последние листья. Его поза говорила о мучительных раздумьях, опустошавших душу, об огромной усталости. Когда он чуть поворачивался, были видны нос с горбинкой, усики, над высоким бледным лбом — гладкая прическа со строгим пробором. Ровным, скрипучим и брюзгливым голосом Хлудов ронял несколько слов и вновь застывал в жесткой позе, напоминая сильную, но больную хищную птицу. За окнами пустого холодного вокзала, где сидит Хлудов, объятая паникой большая станция — фронт прорван, и красные близко. Командующий не существующим уже фронтом, лучше других знающий, что теперь ничто не спасет белую армию, генерал Хлудов один сохраняет спокойствие.» Герасимов Ю. К. Черкасов. ЖЗЛ ,1976

(2) Нина Аловерт. Две жизни. Воспоминания театрального фотографа. Esterum Publishing, Frankfurt/Main, 2024

(3) Эд преувеличил – он перестал заикаться в 1991м, когда ему было 52 года (см. главу «Утрехт»)

(4) Михаил Кулаков и Олег Целков были приняты Акимовым после исключения из других учебных заведений. Будущие участники Газаневщины: Евгений Михнов-Войтенко , Юрий Дышленко, Алек Рапопорт, Игорь Тюльпанов .

Следующая глава — 5. Стройбат в Воркуте (1)