Предыдущая глава — 2. Лейзер/Люся/ Леонид

Муром

Поездом или пароходом, не знаю — спросить уже некого, — но Лидия с 10-летним Аликом и почти двухлетним Эдиком на руках добралась до Мурома — небольшого древнего городка на берегу Оки.

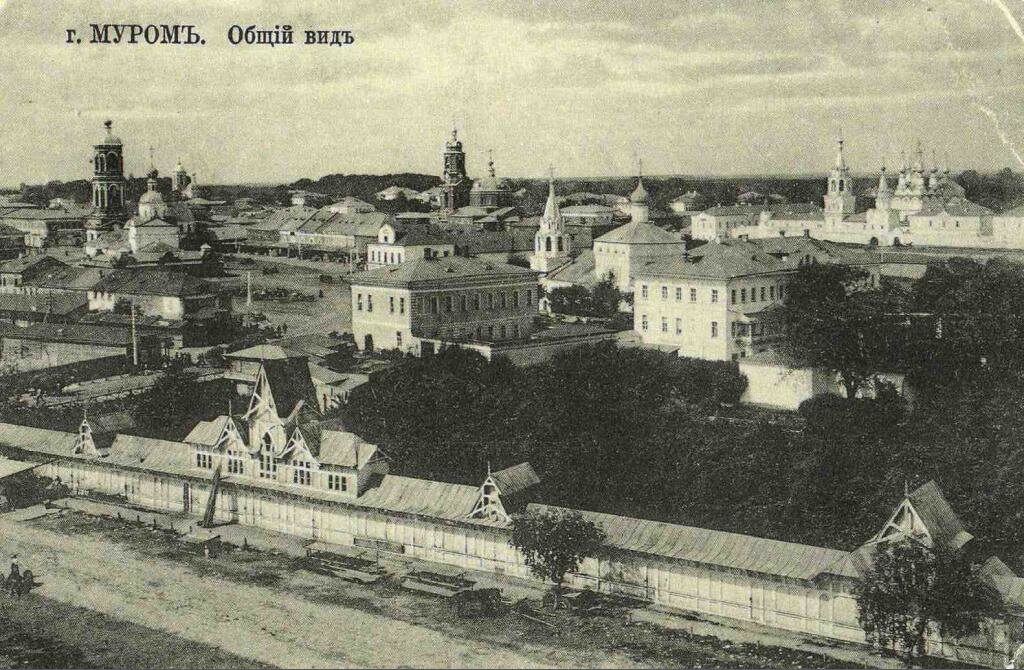

До революции вид на Муром с Оки считался одним из красивейших пейзажей в России: город славился множеством церквей и монастырей, среди которых самый древним был Спасо-Преображенский мужской монастырь, возведенный в 16 веке по приказу Ивана Грозного после его успешного похода на Казань.

В 1920е 1930е годы ряды старинных муромских храмов с их куполами и колокольнями поредели – что-то полностью разрушено, что-то – изуродовано и переделанные под более насущные нужды, что-то просто закрыто и пришло в запустение. Звон колоколов умолк.

Сам городок был небольшим, всего 40 тысяч жителей, застроен в основном одно- и двухэтажными домами, многие из которых были деревянными.

Настойчиво советуя жене этот маршрут, Леонид, возможно, спас семью – сложно представить, как бы они пережили войну при каком-либо другом решении: вернуться в Ленинград или остаться в Ярославской области.

Как профессиональный военный, Леонид понимал, что судьба Ленинграда уже в июле 1941ого висела на волоске, а Муром был гораздо лучше защищён, чем Ярославль, потому что между ним и немецкой армией была Москва – самый обороняемый город страны. И действительно, за всю войну город не испытал ни одной бомбежки, хотя теоретически, был лакомым кусочком для Люфтваффе – штабы, оборонныые заводы и госпитали сосредоточились на небольшой территории .

Как опытный бухгалтер, чьим местом службы была финансовая часть Балтийского флота, при известии о том, что в Ленинграде уже ввели карточки, он просчитал мрачную перспективу: с точки зрения системы военной экономики, Лидия была иждивенцем с двумя детьми – и те, и другие получали крохи по сравнению с рабочими и служащими.

В 1941 году нормы хлеба по карточкам отличались принципиально:

рабочим полагалось до 600–800 г в сутки, служащим — 400–500 г, а иждивенцам и детям — 200–300 г.

Разница между взрослым, получающим 800 г, и ребёнком, которому доставалось 200 г, — это разница между медленным насыщением и постоянным голодом.

Офицерский аттестат, о пересылке которого Леонид так беспокоился, автоматически переставал действовать в момент гибели владельца (что, как он всё яснее понимал в последние недели жизни, было наиболее реальной перспективой), а военная пенсия была отнюдь не щедрой.

Военная пенсия назначалась в рублях и быстро обесценивалась, тогда как офицерский аттестат давал право на повышенные нормы натурального довольствия. В случае гибели Леонида аттестат прекращал действие, а пенсия не могла быть обменена на хлеб.

Как он помнил по гражданской войне, деньги в такие периоды истории вообще склонны превращаться в бумажки при астрономических темпах роста цен на продукты.

А главное – он прекрасно отдавал себе отчет, что Лидия – человек настолько мягкий по своему характеру, что без опоры на кого-то более сильного она просто не устоит на ногах. Таким сильным была ее младшая сестра – Рива, которая к тому времени стала Ритой (Маргаритой) Мураш.

Её муж, украинец Василий, работал начальником электростанции Муромского паровозоремонтного завода. В армию его не взяли – он сильно хромал из-за травмы, полученной в детстве. С началом войны завод перешёл на изготовление танковых корпусов и другой «оборонки».

Совсем недавно, в марте 1941 года, Рита родила девочку, которую назвали Инной, а ее старший, Игорь, был на месяц младше Эда. Под руководством Риты две семьи объединили свои усилия по спасению четырех детей. Эдик днём оставался на попечении Риты, Алик продолжил учиться в школе. А Лидия пошла работать на завод – что дало семье вторую рабочую карточку. Но и этого было недостаточно на семью из семи человек…

По воспоминаниям Лидии и Альберта, выживали они за счёт того, что Василий, оставаясь единственным специалистом в округе, помогал то тем, то этим ремонтировать оборудование и иногда получал гонорар в виде мешка картошки или муки. И ещё был участок земли неподалёку от города, выделенный под огород. Основной рабочей силой были двое мужчин — хромающий Василий и 10–12-летний Алик, в свободное от работы и учёбы время. Сажали картошку (очень хорошая была картошка! — вспоминал Альберт 70 лет спустя) и просо. Просо сами молотили цепами («две палки, связанные кожаным ремнём»), потом веяли, затем везли на «крупорушку» — устройство, снимающее шелуху, — и уже потом варили кашу.

Картошка тоже не давалась легко. Когда она созревала, огород нужно было круглосуточно сторожить, чтобы кто-нибудь другой не выкопал. Потом они нагружали тележку доверху и всей семьёй впрягались в неё, чтобы дотащить до города. Сколько смогли дотащить — столько и было на зиму. За остатками возвращаться было бесполезно — они исчезали мгновенно.

Но голод постоянно стоял за плечами – прокормить во время войны семью из семи человек, в которой четверо – дети, а рабочие карточки получают только двое, было крайне непросто.

— Я помню, я приходил из школы и ложился спать чуть ли не в 5 часов вечера, чтобы не хотеть есть, чтобы забить это дело. Очень голодно было… Ели в основном картошку, ещё свеклу… Очень тяжело было во время войны. (из интервью Альберта Берсудского для фильма «Происхождение «Шарманки»)

«Муромский проект» по спасению двух семей, возникший по инициативе Риты, и поддержанный Леонидом, увенчался успехом — все дети выжили…

Выжили, выплыли… по ту сторону тёмной реки остался один человек — отец, которого Альберту и Эдуарду будет не хватать всю жизнь.

Эд говорит, что он не помнит Муром совершенно. Не удивительно — такое случается при детском стрессе, а постоянный голод — сильнейший стресс. Но кто знает, не сохранились ли в его подсознании шатровые колокольни, купола, деревянные постройки, — а так же коробки без глав, снятые кресты, пустые барабаны, слепые окна, подпирающие небо арки? Возможно, именно они двадцать спустя определили его увлеченность деревянными церквями Кижей и каменным кружевом Юрьева-Польского.

На всякий случай — вот, что он мог видеть и сохранить в своей подкорке в Муроме — ведь ничего подобного в Ленинграде он потом не видел…

Комментарий от Chat—GPT:

Научный контекст: голод, мозг, память

В первые годы жизни мозг растёт особенно быстро. Чтобы формировать память, связи и способности к обучению, ему нужны «строительные материалы» — белки, жиры, витамины. Когда их не хватает, организм распределяет ресурсы так, чтобы сохранить жизнь, а не воспоминания.

Поэтому дети, пережившие длительный недоедание или голод, часто не помнят ранних лет — не потому что эти годы были пустыми, а потому что мозг не мог позволить себе роскошь помнить. Это подтверждают современные исследования влияния раннего питания на когнитивное развитие (Nutrition Reviews, Oxford Academic; Frontiers in Human Neuroscience).

Однако память бывает разной.

Ослабевает память эпизодическая — образы, события, лица.

Но сенсорная и телесная память — запах, звук, форма, ощущение пространства — сохраняется гораздо лучше. Она уходит «в тень» и может проявиться много лет спустя — в реакции на предметы, архитектуру, звук, цвет, материал.

Вывод:

Эд мог не помнить Муром сознательно — но его мозг мог сохранить ощущение формы мира: деревянные конструкции, силуэты храмов, отсутствие звука колоколов, пустоту пространства. Именно такие «следы», а не «воспоминания», часто становятся основой художественного языка.

Послевоенный Ленинград

В Ленинград вернулись летом 1944го. Это тоже было непросто – не каждому эвакуированному давали разрешение вернуться. Альберт вспоминает, что мать списалась с кем-то в Питере, и ей прислали вызов от завода «Арсенал», где она потом работала несколько лет бухгалтером в столовой. Иногда это спасало его от голода – он ездил к ней туда съесть тарелку супа.

Вообще же голод и холод продолжались – Лидия Александровна рассказывала, что от постоянного недоедания у Эдика не заживали язвы на коленках, и из-за этого другие дети в детском саду не хотели с ним играть, а ей приходилось каждый вечер отмачивать его присохшие чулочки. Альберт рассказывал, что такая же язва образовалась у него на груди, и не заживала так долго, что на всю жизнь остался шрам. Он вспомнил зимние морозы, когда пол в туалете и ванной покрывался льдом.

И опять выручал маленький земельный участок, который мать получила где-то в пригороде – всего три-четыре грядки, – и Алик сам, уже опытный огородник, ездил туда на каком-то паровичке, выращивал там картошку и свёклу, и варил суп из ботвиньи. К тому времени он уже учился в техникуме.

В фильме «Монолог на фоне «Шарманки», снятом в 1992 году, Эд вспоминает послевоенные годы в несколько ином ключе – детство есть детство, игрой и игрушками становится всё, что под рукой:

ЭБ: Тогда часто ходили по дворам нищие, у них баяны были и как только они начинали играть — все окна постепенно раскрывались, на них смотрели, слушали, а потом заворачивали во всякие бумажки деньги, кто сколько мог и кидали вниз. А дети, которые были при этих нищих, искали. Им все тыкали, кричали – вон там, вон там еще… Была послевоенная разруха, надо было существовать.

Помню мужика в шляпе –у него ящик, на нём сидит морская свинка, перед свинкой тоже маленький ящичек, мужик берет у прохожих деньги и свинке говорит – ну-ка, Машка, ищи! – она наклоняет голову и из своего ящичка вытаскивает записочку, а там написано, что каждого ждёт.

Этот мужик стоял у Ямских бань, куда я ходил. Как бы вместе с Достоевским. Сначала Фёдор Михалыч, а потом — лет через сто пятьдесят — я. Когда мне было лет семь, мы подсматривали, как моются женщины. Это конечно, было зрелище – обнажённые, распаренные… Заметив, что мы смотрим, они плескали в нас горячей водой, мы конечно, разбегались.

С Достоевским, который в советские времена был почти под запретом, как «реакционный» писатель, объединяла не только баня, но и детский сад, в который ходил Эд, — он располагался в квартире, где сейчас – мемориальный музей писателя.

Однажды туда вызвали Лидию Александровну вызвали и призвали к ответу, потому что Эдик лепил фигурки из хлебного мякиша, вместо того, чтобы его есть. «Это же хлеб! – кричала на неё возмущенная воспитательница. – Это святое!»

Напуганная, в следующем году она отвела его во Дворец пионеров в художественную студию, где можно было лепить из глины (он как раз пошел в первый класс). Но глина его не заинтересовала – походил и бросил.

Во дворе и на улице, где он, как большинство сверстников, болтался с ключом от квартиры на шее каждый будний день те несколько часов, которые отделяли окончания уроков в школе до прихода взрослых с работы, жизнь била ключом.

Свечной переулок расположен на полпути от парадного Невского проспекта до Обводного канала, за которым начинались заводы, и мальчишек чаще всего тянуло в противоположную от Невского сторону. Привязав к палке вилку, они пытались поймать в грязных водах канала мелкую рыбешку по прозвищу «кобзда». Её можно было поджарить на огне небольшого костра и съесть. Но чаще всего рыболовам-любителям на вилку попадались презервативы, и они их радостно надували, превращая в шарики.

Там же на Обводном была барахолка, а рядом с ней — цирк, где показывали гонки на мотоциклах по вертикальной стене, а у входа в качестве рекламы сидел на цепи настоящий живой медведь.

ЭБ: Были у нас такие коньки – «снегурки», их прикручивали прямо к валенкам. Ездили по улицам, по снегу. Или специальным крюком за машину цепляешься, машина едет. В первом классе у нас был мальчик – весь в веснушках – его перерезало трамваем

Такой же крюк был у безногого инвалида на тележке, который поджидал трамвай на повороте с улицы Марата на Невский, цеплялся им за «колбасу» — выступавшую сзади трамвая балку для сцепки – и с шиком и гиком совершенно бесплатно катил по главному городскому проспекту.

ЭБ Мне было семь лет, я стоял у кинотеатра «Колизей», и я до сих пор помню, что он одной рукой за «колбасу» держался, а другой рукой мне помахал — или мне это показалось?

Потом инвалиды исчезли – их «вычистили» из Ленинграда. отправили умирать в интернат на острове Валаам. В начале 2000х Эд сделал небольшой кинемат в память этого воспоминания детства под названием «1946» и подарил его Артцентру «Пушкинская 10», где он много лет стоял при входе в Музей независимого искусства – в 15 минутах хода от того самого угла Марата и Невского – и от дома на углу Свечного переулка и улицы Достоевского.

В 1999 году для каталога выставки «Шарманки» в Национальном музее Шотландии Эд продиктовал мне вот такой текст:

Одно из первых воспоминаний детства… На коммунальной кухне среди дыма от керосинок где-то что-то варилось, одна соседка мазала голову дочери керосином, дабы избавить ее от насекомых, другая мыла ноги в тазу, а третий сосед лудил и паял кастрюли, в то время как четвертый стучал кулаком в дверь туалета, справедливо полагая, что пришел его час уединения и концентрации мысли… Там-то я и нашел ящик из под посылки с дырками в стенках (для вентиляции), засунул в эти дырки пальцы, надел на пальцы грецкие орехи, на которые налепил носы, и манипулируя пальцами, создал для себя иллюзию общества, оживленно о чем-то беседующего. Мне было около восьми лет, и сейчас я уже не могу точно воспроизвести диалоги, имевшие место на сцене этого театра, тем более, что они часто прерывались появлением матери или брата…Не думаю, чтобы это напоминало сегодняшний британский парламент или московскую думу…

Незаметно промелькнуло 50 лет, а я до сих пор играю в свой театр. Только посылочный ящик увеличился до размеров зала в Национальном музее, да и грецкие орехи подросли..

Следующая глава — 4.Поворот ключа