На этой странице:

- Ольга Скорочкина. В каком костюме ходит Гамлет?- Сборник научных трудов ЛГИТМиКа «В конце 80х на ленинградской сцене». — Ленинград, 1989

- Ещё два отзыва недавно опубликовал Петербургский Театральный журнал: рецензию Галины Парфёновой и мнение Марины Дмитревской

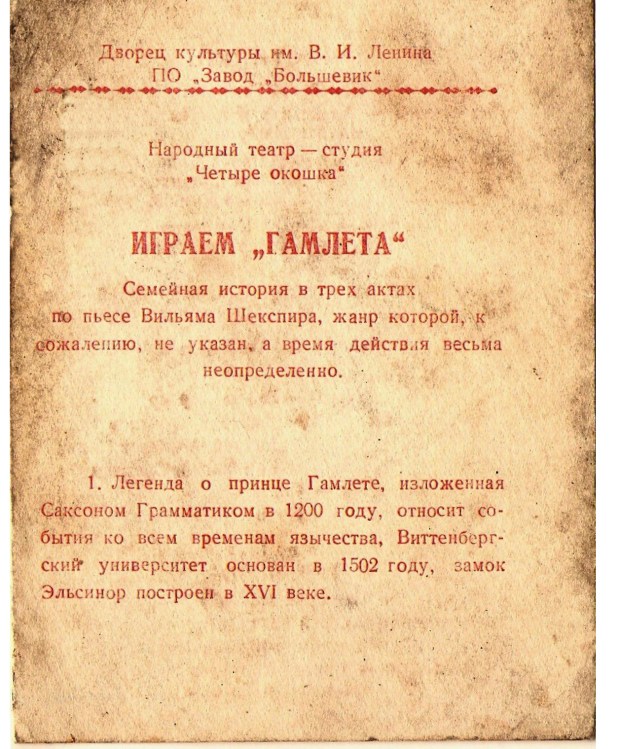

- Программка спектакля

- Фотографии

- Газетная вырезка

- PS

- Сергей Клещевич. Ритуал и театр. 1988

О. Скорочкина. В КАКОМ КОСТЮМЕ ХОДИТ ГАМЛЕТ? — «В конце 80х на ленинградской сцене».Сборник научных трудов ЛГИТМиК, Ленинград, 1989

Когда в Москву привезли Сикстинскую мадонну, тысячи людей хлынули в залы Пушкинского музея. Они часами вглядывались в ее светящийся лик, пытаясь постичь тайну, которой не одно столетие.

Известен ответ Фаины Георгиевны Раневской некоему молодому человеку, заявившему на весь зал, что не нравится ему эта мадонна и непонятно, что все в ней находят. «Она за эти века стольким нравилась, что теперь сама может выбирать, кому нравиться, а кому – нет» .

Великие творения искусства живут своей жизнью. Их мало заботит, чтобы нравиться всем. Они сами выбирают.

Нам кажется, что мы который век подряд читаем Гамлета . Ученые исследуют, режиссеры интерпретируют, актеры играют…

Между тем Гамлет сам все это время читает нас. Вглядываясь в нас не менее пристально, чем в череп бедного Йорика, он, как антрополог, изучает человечество по мельчайшим деталям и линиям. За столетия он такого насмотрелся! Столько познал его горький и острый ум…

Магическая пьеса..Не только лишь классическая трагедия мирового репертуара, как некоторые простодушно полагают. Не просто зеркало, отражающее природу. На Гамлета самого давно наводят зеркала, по нему изучая облик эпох, повадки людей…

Охранители всех времен и мастей могут не беспокоиться за судьбу великой трагедии, оберегая ее от посягательств экспериментаторов. Она сама за себя постоит.

Коварная пьеса. Режиссеры думают, что они воплощают Гамлета от лица своих современников. А это он воплощает их, словно просвечивая мощным рентгеном.

В Гамлете есть знаменитая сцена мышеловки: герой устраивает ее, чтобы разоблачить преступного короля. Но Гамлет — и сам мышеловка для многих из тех, кто ставит его. Эта мышеловка который век безотказно срабатывает, разоблачая самозванца, плута или узурпатора.

Низкий дух, преследующий корысть, в разреженном воздухе трагедии не выживет. Он задохнется. Он выдаст себя непременно, как выдал себя Клавдий во время представления бродячих актеров, устроенного Гамлетом.

Дух высокий обретет в Гамлете пристанище для своих дум. Пусть актеры думают, что примеряют на себя костюм принца датского. Принц великодушно улыбнется. Ему-то известно, кто кого на себя примеряет, кто у кого испытывает силу духа и кто решает, чего стоит чья звезда — не только театральная.

В самом начале 1980-х покинул подмостки Гамлет Владимира Высоцкого.

Свято место пусто не бывает? До сих пор в нашем театре зияет пустотой гамлетово свято место .

Отверстой бездны неподкупной

Я слышу добродушный смех…

Это — о том, кто десять трудных лет выходил к своим современникам в роли принца датского. Высоцкому костюм Гамлета пришелся по плечу. Все было впору, все сошлось: и трагический и вольный дух, и мужественное единоборство с веком, и судьба. Человек, которого мы видели на таганской сцене, не был самозванцем. Он был Гамлет. Его и похоронили в костюме Гамлета — джинсах и черном свитере. Так к нему и обращались поэты его поколения.

Спустя шесть лет после его смерти Андрей Вознесенский напишет:

Оттуда быть или не быть

поешь над непростою Родиной,

богатый тем, что не забыть,

Володя, Гамлет подворотен!

Белла Ахмадулина скажет:

Хвалю и люблю

Не отвергшего гибельной чаши…

Место Гамлета не пустовало все эти годы. Не получивший прижизненных наград, Гамлет Высоцкого существовал все эти годы в памяти своего поколения, очевидцев, сограждан. Он присутствовал в нашей жизни более чем реально, если признать права реальности за достоянием человеческой памяти. Напрасно иные критики волновались — и с тем же пылом, с которым призывали на сцену положительного героя, почему-то звали и Гамлета. Такое место пустует! — восклицали они, — непорядок! Будто речь шла о номенклатурной единице… Молодой московский критик А. Минкин остроумно заметил, что после смерти Высоцкого любой Гамлет московской сцены будет ощущать его присутствие – «с куда большим ужасом, чем присутствие призрака своего отца — коллеги по работе» (1).

После смерти Высоцкого никто не решался пытать судьбу. Но вот в сезоне 1985/86 г., словно после обета молчания, наш театр вновь призвал Гамлета . Что ж, прошло более пяти лет, и башмаки, в которых шли за гробом, уже успели сноситься.

Целый «парад планет», от малых до великих, вдруг выстроился на театральном небосклоне. Все вдруг отважились на Гамлета, — от преуспевающего, в зените славы и побед Московского театра имени Ленинского комсомола — до самодеятельных театров-студий.

«Гамлет» — в самодеятельности?

Первая реакция: дурной тон, домашние радости отважных безумцев, рискнувших примерить корону датских королей. Вспоминается грустная кинокомедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» , где нахрапистый режиссер народного театра в исполне-нии Е. Евстигнеева призывал своих подопечных: «А не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира, друзья мои?»

Замахнулись.

Сначала — в Москве, в театре-студии на Юго-Западе. Затем — в Ленинграде, в народном театре «Четыре окошка» при Дворце культуры имени Ленина.

Первый театр знают многие. Энергичный его руководитель Валерий Белякович ведет свой коллектив к всенародной популярности семимильными шагами. О чем бы ни шла речь в последние годы: о судьбах ли любительского театрального движения, о волевых и решительных лидерах молодой режиссуры, о театральном эксперименте, о самофинансировании или хозрасчете — везде, тут и там, — он, словно вездесущий Фигаро. Во всех списках и свитках аршинными буквами значится: Валерий Белякович, театр-студия на Юго-Западе. Все преграды берутся легко и играючи. «Гамлет» ? — пожалуйста. Сначала покорили москвичей, в том числе видавших виды театральных критиков и ученых мужей-шекспироведов. Весной 1986 года — гастроли в Ленинграде, опять успех: газеты наперебой сравнивают Виктора Авилова, играющего Гамлета, с легендарным таганским принцем, объявляют преемником…

И, в довершение всего, поездка на фестиваль в Эдинбург, где искусство театра-студии с московской окраины влилось, надо полагать, в русло мировой театральной культуры. Сотворена легенда и бродит по свету, ослепительная и притягательная. Словно сюжет сказки о Золушке-замарашке, в одну ночь ставшей принцессой.

О ленинградском народном театре «Четыре окошка» знает мало кто. По крайней мере, в Эдинбурге о них точно не слышали. Их Гамлет не имел ни широкого успеха, ни всесоюзной прессы. Золушка, не метящая в принцессы.

Спектакль тихо и несуетно существует во Дворце культуры завода «Большевик» , в здании, даже ленинградским театралам неизвестном. Живет своей жизнью, углубленной и сосредоточенной, мало заботясь о том, чтобы поразить мир. Видимо, у него другие задачи.

Дворец расположен в старом парке Невского района, меж заводских труб и унылых пейзажей с серыми каменными заборами. Удаленность от центра и угрюмость ландшафта способны отпугнуть кого угодно. Но, преодолевая расстояния и неприветливость района, в этот Дворец (на дворец непохожий) тем не менее ездят любящие театр совсем бескорыстной любовью. Корысть тут одна: посмотреть Гамлета , поставленного Татьяной Жаковской с молодыми студийцами.

Вот, казалось бы, сюжет: дуэль двух «Гамлетов» , ленинградского и московского, тем более что история подбрасывает аналогии -в прошлом веке такие дуэли происходили.

Но соблазнительный этот сюжет из области фантазии, и дуэль эта может свершиться разве что на просторе не в меру разыгравшегося воображения.

Да и противники находятся не в равных позициях. Московский Гамлет с его тяжелой поступью победителя так брутален и могуч, что бледный, обдуваемый балтийскими ветрами ленинградский принц, ведущий жизнь «невыездную» — уединенную и полумонастырскую, — показался бы ему тенью теней . Он просто не заметил бы его с высоты своего пьедестала, на который взобрался ценой нешуточных усилий.

Между тем, пусть не дуэль, но — спор, внутреннее противостояние двух спектаклей существует. Достаточно вчитаться в театральный текст этих постановок, чтобы обнаружить: за разницей в трактовках шекспировской трагедии — столкновение не просто двух спектаклей, но — двух типов любительского театра, двух возможных его путей, двух отношений к жизни в искусстве , а также к искусству жить вообще.

Как много обещано! Вчитаемся.

(…)

Загородил полнеба гений.

Не по тебе его ступени.

Но даже под его стопой

Ты должен стать самим собой..

Аре. Тарковский

Ленинградский спектакль начинается с афиши. Режиссер Т. Жаковская подстраховала своих студийцев, обозначив на ней: «Играем «Гамлета».

Играем «Гамлета»! — и как бы снята жуткая тяжесть и непосильность задачи. Играем Гамлета! — и словно нет давящей на бедные головы студийцев-любителей многопудовой ответственности перед Шекспиром и современниками.

Что же — ожидать адаптации? Ни в коем случае. Ни одна сцена не вычеркнута, ни один монолог не купирован, и песня Офелии на месте.

Играем Гамлета — и можно позволить себе не делать каждую минуту трагического выражения лица. Можно даже забыть иногда, что участвуешь в трагедии. Можно шутить, пересмешничать, строить рожи. Так разыграны первые сцены Офелии и Лаэрта, легкомысленные и живые: брат и сестра по старой детской привычке продолжают бутузить друг друга, подкалывать, будто в играх пытаясь продлить беззаботное состояние детства. Трагедия от этого не погибнет. Она, когда понадобится, напомнит о себе.

Ленинградский Гамлет слезам не верит. Беззастенчиво проявляемым страстям также. Здесь их боятся, как проказы, как дурного тона превратно понятой трагедийности. Актеров, точно и умно держащих режиссерский рисунок, можно было бы упрекнуть в обратном: они скорее недоиграют, чем пережмут, скорее эмоционально не дотянут , нежели позволят себе эксцессы неподчиняемого темперамента…

Здесь верят анализу. Не кабинетному и бесстрастному, разумеется, но — театральному, привлекающему на помощь интуицию,фантазию, игру. Играем «Гамлета» ! Молодые студийцы взглянули на классическую трагедию с детским любопытством и неведеньем первого взгляда . Как будто не знаком сюжет, не известны герои, и не предопределен конец пути . Они прошли по полю трагедии, как по первопутку. Это — одно из условий игры в «Гамлета». На самом же деле ощущалась за их спектаклем и филологическая культура, и знакомство с историей театра. Но спектакль игрался так, как умеют играть только дети: со святой верой в то, что все — впервые, и ничего до них не было.

Зритель, входя в их маленький зал, попадал в покинутую детскую: дети выросли, дом остался. По полу и на окнах были разбросаны игрушки, цветные лоскуты материи свисали повсюду — бедный занавес домашнего детского театра. На ветках висели бутафорские яблоки, игрушечные плоды с неведомого древа познания.

Ленинградский Гамлет не оставляет в памяти эффектных,намертво вколоченных в зрительское сознание мизансцен. Здешние мизансцены не крикливы, они не бьют наотмашь. Их читаешь, как нотную грамоту: за причудливыми сцеплениями палочек и закорючек, а также других диковинных знаков, начинают звучать мелодии человеческих судеб, их переплетения, пульсирующие сложно и переменчиво.

Эти хрупкие и неожиданные мизансцены нужно читать неторопливо. Они не набрасываются режиссурой варварски на здание пьесы, как железный капкан, напротив — они извлекаются из глубины самого старинного здания, его гулких и тревожных коридоров, его темных застенков.

Играем «Гамлета».

Вот и принц. Гамлет Сергея Клещевича решительно ни на кого не похож. Он похож только сам на себя, как и все остальные участники спектакля. В его облике нет трагического знания конца пути, роковой предопределенности судьбы. Коротко стриженый,легкий, импульсивный, насмешливый, он похож то ли на недавнего выпускника школы, то ли на первокурсника университета. Не Виттенбергского — Ленинградского университета, что на Васильевском острове.

Его не тяготят и не подавляют массивы шекспировского текста — он их берет играючи, словно способный ученик. Он поначалу читает классический текст, как читают конспект чужой судьбы — чуть впроброс и торопливо, легко перелистывая страницы. Но постепенно он втягивается в чужую жизнь, — и замедляет ритм и насмешливо-недоверчивый мальчишеский тон его становится все серьезнее, и на светлое лицо ложатся тени.

Этот Гамлет не надрывается под тяжестью ноши, потому что ни под кого не подделывается. Он не примеряется к чужой судьбе — осваивает свою. Как и остальные герои спектакля, он обладает замечательным и не таким уж простым умением быть на сцене самим собой, владеть собственной природой, полагаться на свою индивидуальность, соотнося ее с ролью и задачами спектакля.

Ленинградский «Гамлет» соткан из многочисленных недетских «почему?» Здесь внимательно проверены все повороты и связи пьесы, все переходы и мелочи,?те самые мелочи, от которых досадливо отмахнулся московский спектакль, мелочи, которые словно сквозь сито, пропустил их крупнозернистый и нешлифованный рисунок.

Вчитаемся. Итак, почему Гамлет медлит?

Этот Гамлет, хоть безумно молод и неопытен, предчувствует: шпага — не аргумент. Он медлит потому, что знает: убийство Клавдия не решит трудных вопросов, не скрепит суставы расшатавшегося века. Сергей Клещевич играет пародию на тех Гамлетов которых более всего заботит, как бы немедленно уложить негодяев. «О, мщенье!» — он произносит это не с романтическим негодованием, а издеваясь и ёрничая, это — шпилька в адрес актеров, спешащих напялить на Гамлета костюм благородного мстителя. Он не рвется к убийству Клавдия еще и потому, что в нем живет чисто детское, естественное неприятие смерти, трепет и ужас перед

ней.

Когда же первое убийство произойдет — Гамлет проткнет спрятавшегося за занавеской Полония, спектакль приостановит свой ход: стоп! это уже не игра!?и мы увидим содрогнувшегося Гамлета, Гамлета, ошарашенного случившимся. Его реакция на убийство сыграна подробно, в чуть замедленном ритме. Принц потрясен. В нем нет гордого презрения к дворцовому доносчику Полонию. Он вдруг остро и болезненно ощутил, что убил человека,и его кольнуло сострадание к тому, кто стал его жертвой. Он и дальше понесет свой жребий с нарастающим ужасом и горечью

перед происходящим, перед неотвратимостью злого рока трагедии, провоцирующего на длинную цепь убийств.

Убийства в этом спектакле резко отличаются от московских. Никакой красивости, любования, романтизма, вскриков, слез, заламываний рук. Можно сказать так: ленинградский «Гамлет» — антифашистский спектакль, но антифашизм его выражен не в дешевых аллюзиях и громких декларациях, не в предупреждениях миру вроде наставленных на зрительный зал пушек, — но более всего в том, как разработана и сыграна в спектакле тема насильственной смерти, как осознано здесь каждое из свершившихся убийств.

Тут никто никого не рвется убивать. Лаэрт (Д. Трушков) выходит на поединок с Гамлетом отнюдь не остервенелым дуэлянтом, кровожадно требующим сатисфакции (как это сыграно на московской студийной сцене). Лаэрт здесь — бывший друг, может быть, однокашник. Он, внезапно повзрослевший, чувствует: что-то здесь не так, произошла нелепость, и Гамлет — не холодный убийца, погубивший отца и сестру из неведомого злого расчета. В бой Лаэрт вступает с растерянным, обреченным лицом, трезво понимая, что ничего еще одно убийство — кто бы кого ни убил – не разрешит. Он знает, что в предстоящем бою не будет победителя. У него нет ненависти к Гамлету. Они пожмут друг другу руки перед боем совсем не потому, что того требует этикет, а потому, что действительно не держат зла (про это есть и в тексте Шекспира).

Они вступают в поединок друзьями, вчерашними соперниками в детских играх. Тем трагичнее будет их слепое сражение – уже взрослое, уже не понарошку, и потому — последнее.

Вот еще нешуточный вопрос: почему в сцене встречи с Призраком лишь Гамлету дано услышать его слова? Почему, как ни старается Горацио, он не в силах различить ни звука в тревожной ночной тишине?

Тень отца Гамлета в ленинградском спектакле совсем не похожа на призрак. Просто из темноты появляется красивый мужественный человек. У него благородное, скорбное лицо. Он подходит к Гамлету со спины (оглянуться принц не может, словно неведомая сила сдерживает его, приказывает: не гляди!) и — молчит.

Никакой мистики, замогильного ужаса, фосфоресцирующей зелени. Он молчит, сосредоточенно глядя в затылок сыну. Гамлет сам произносит его текст. Сначала неуверенно, запинаясь, затем все четче, осмысленнее, словно считывая с небес тайные знаки.Горацио суетится рядом: где же призрак? Почему он его не видит? Где он?!

«В очах души моей, Горацио», — спокойно отвечает ему Гамлет. Одна из догадок спектакля: нет загробных теней, нет привидений, так занимающих пылкого Горацио (Г. Певзнер). Есть страдающая душа Гамлета, есть сыновняя память. Отец приходит туда, ибо это — единственное пространство, где его способны услышать. Так мертвые приходят в сон к живым.

С этой минуты отец станет преследовать Гамлета, являясь в обличьи и других людей. Но никаких оборотней и мистификаций, все оправдано в спектакле реальным и человеческим смыслом. Гамлет носит образ отца в себе, он действительно постоянно в очах души его и потому вдруг начинает разговаривать с ним в спальне королевы, пугая Гертруду насмерть, или угадывает лик отца в Актере, играющем Приама: «А-а, старый друг!» Приама играет тот же актер, что и отца. Переселение душ? Нет, куда реальнее: общность судеб, сплетенность их в едином потоке жизни, где ничто не происходит случайно. Этот мотив всеобщей связанности, нерасторжимости человеческих жизней и событий разработан в спектакле последовательно.

Погибает Полоний (В. Лорбер). Он печально разводит руками и с виноватой улыбкой покидает помост. Но не исчезает из спектакля: этот же актер играет Могильщика. Гамлет встречает свою нечаянную жертву в облике кладбищенского служителя, у него та же улыбка, что у Полония — чуть виноватая и лукавая одновременно…

Гибнет Офелия (И. Яковлева), смешливая тоненькая девочка,так любящая игры, но тоже возвращается в спектакль. Она предстанет перед Гамлетом в облике Озрика. Видения больной души Гамлета, повсюду встречающего лица загубленных им людей. Мотив возмездия: Озрик с лицом Офелии (его, продолжая прием, играет та же актриса) вкладывает в руку Гамлета отравленную шпагу, от которой ему суждено погибнуть в поединке с Лаэртом.

Этот спектакль можно пересказывать долго и подробно, потому что подробно и внимательно, не избегая мелочей прочитана студийцами трагедия Шекспира. Почти нет общих мест и затертых решений, каждая сцена и всякий мотив получили оригинальную разработку. Спектакль, задуманный и объявленный как «Игра» в Гамлета , оказался отнюдь не легкомысленным. В нем есть напряжение мысли, бьющейся над вечными вопросами — но нет напряжения в игре, взвинченности и тщеславия. В нем есть юмор,свет и даже смех, здесь неожиданно много шутят и смеются,- и вместе с тем вдумчивая сосредоточенность. А главное, молодые студийцы продемонстрировали не такое уж простое, как кажется, в театре умение — искусство быть самим собой, людьми своего времени и своего поколения, оказавшимися на подмостках великой трагедии.

* * *

Два спектакля — два полюса любительского театрального движения. В первом случае: желание ни в чем не уступить театру профессиональному, биться с ним насмерть. Оглядка на чужие успехи, на чужие легенды. Опора на чужие решения. В результате — добротно сделанный спектакль, правда, неясно, из какого театрального времени: то ли эпохи самофинансирования и хозрасчета, то ли подновленного романтизма . Есть огромный резонанс, успех,не снящийся и профессионалам. Нет движения театрального искусства. Уровень, к которому тянутся искания, — давно изжитые и вышедшие в тираж идеи театра профессионального.

В другом: несуетное чувство собственного- студийного — достоинства. Нестандартность мышления (в том числе и театрального). Желание выбираться своей — и только своей! — колеей.Стремление овладеть собственной природой — лицом — судьбой.

Два спектакля — два отношения к искусству театра, два понимания места театра в современной культуре.

Как сказал поэт: «Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может…»

Программка спектакля

Фотографии (к сожалению, не помню имен фотографов)

Пролог: «На фоне Пушкина снимается семейство»

И, сдавшись после долгих убеждений,

Я нехотя его благословил.

Благоволите разрешить поездку.

Играем «Гамлета» как семейную историю.

Сестру и ныне королеву нашу…»

Тогда, как утро следует за ночью,

Последует за этим верность всем.»

Призрак: Следи за мной.

Гамлет: Слежу.

Ей это Гамлет пишет?

Почтенный принц!

Розенкранц

Бесценный принц!

Гамлет: Но также не низы ее подошв?

Розенкранц :Ни то, ни это, принц.

Насилу приподнявши меч, Приам

От слабости его роняет наземь….

Первый актер. Да, милорд.

Была единственной болезнью принца,

Не возвращался…

Я вам давно хотела их вернуть.

Мы просим со смиреньем

Нас выслушать с терпеньем.

Убей меня за новым мужем гром!

Кровь первого да будет на втором!

Убийство брата. Жаждою горю,

Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.

Но, видно, так судили небеса,

Чтоб он был мной, а я был им наказан

Нельзя ль перевести их попонятней?

Где мой отец?

Как добрый сын и верный дворянин.

За упокой его души

Молиться мы должны.

Который вас лишил отца, пытался

Убить меня.

Я в девушках души

И думал, только тем они

Одним и хороши.

Первый могильщик. Моя, сэр.

Свались втройне на голову того,

От чьих злодейств твой острый ум затмился!..

Где ненависти, собственно, и место,

Я вас прощу. Иное дело честь:

Случившееся.

Газетная вырезка

PS

У этой истории было странное начало — в год смерти отца (он не оправился от инфаркта, который получил, узнав об обстоятельствах ухода Шварца), в ночь на мой день рождения мне приснился сон (возможно, то был его подарок, потому что мне было никак не выбраться из ямы ) — как Сергей Клещевич, который только первые шаги по сцене делал, читает монолог «Быть или НЕ быть» с ножиком в руках, объясняя зрителям свой выбор предельно наглядно — лезвием к себя, лезвие от себя… Покончить с собой… Убить другого…

20 лет спустя наш Горацио, Григорий Певзнер, написал в своих воспоминаниях: «Это случилось 25.10.85. Мы собрались в задней комнате с очередным днем рождения. Вдруг она взяла в руки нож и произнесла:» Быть или НЕ быть» ( с ударением на «не»). Через год мы играли премьеру. 25.12.86. «

Ну и всё остальное было также — показывали картинки… Определенная как «семейная история» пьеса раскручивалась сама собой. Стоило только допустить, что Клавдий был намного младше старшего брата — и ненамного старше племянника, и что он мог точно так же учиться в Виттенберге, быть частью той же молодой счастливой компании, и текст стал раскрываться, подкидывая один сюрприз за другим….

Когда мы начинали, в студии явно не хватало парней — они вдруг появились откуда-то уже во время репетиций. Огромная удача — встреча со сценографом Татьяной Погорельской. Ещё одна — появление музыкантов во главе с Леней Левиным.

За два сезона мы сыграли спектакль около 50 раз в битком набитом зальчике на 50 мест…

А кончилось всё плохо… Мы получили приглашение привезти в Челябинск на фестиваль молодежных театров-студий две постановки: «Играем Гамлета» и вторую редакцию «Дракона». Купили билеты на последние медные, добрались туда — кто на самолете, кто на поезде — притащили на себе декорацию. А там нам вместо обговоренного маленького зала засунули в огромный — мест на 600. Билеты проданы, отменить спектакли организаторы, естественно, отказываются, плюнуть и уехать просто не на что — у нас ни копейки, одни долги. Ночью переделывали декорацию. Володя Кутейников засыпал на верху шестиметровой конструкции, куда мы ему передавали перешитые полотнища. И главный ужас — подвешенная на такой высоте рапира (эдакий маятник судьбы), вокруг которой столько строилось в спектакле, по всем законам физики качалась пропорционально длине — и значит, вдвое медленней, чем в «Окошках» — намертво убивая ритм. Вообще перенос спектакля с маленькой сцены на большую, как правило, катастрофа — другое пространство требует не только других мизансцен (скажем, Играем Гамлета строился на одном уровне существования актеров и зрителей на минимальном расстоянии друг от друга), но и перестройки всего актерского аппарата. Клещевич-Гамлет общался со зрителями глаза в глаза, как за столиками «Сайгона» — а в большом зале нужно было преодолевать рампу и говорить не с тремя десятками, а с шестью сотнями. Я думаю, это в принципе было невозможно — спектакль был о другом. А тогда в Челябинске даже репетировать было некогда, у Сергея началась паника, во время представления он просто отбарабанил текст, чтобы как можно быстрее уйти со сцены… А потом нас вызвали на синклит коллеги-критики и долго объясняли, какие мы несмышленые дети, ничего не понявшие в Шекспире. Выйти снова на сцену Сергей больше не смог: мы пытались репетировать с ним «Ночь Игуаны», но он срывался под любым предлогом. Пришлось менять распределение, идти на компромиссы, ну и в результате облом приключился и у меня, и у ребят — мне до сих пор иногда этот неудавшийся спектакль вспоминается.

Сергей Клещевич погиб в середине 1990х: при неясных обстоятельствах выпал из окна 10ого этажа. Двадцать лет спустя до меня дошли две машинописные странички, озаглавленные «Ритуал и театр». Он написал их через полгода после «облома» в Челябинске .

1988 Сергей Клещевич. Ритуал и театр.

Не утверждая ничего нового, скажу, что эмоциональная атмосфера спектакля рождается из взаимодействия «Актер — зал», рождается из потока информации, которую зал «считывает» с актера и той информации, которую актер «считывает» с зала. Обмен информацией происходит на всех уровнях сознания или, если точнее, на многих «языках». Иногда общность актера и зала становится настолько большой величиной, что некоторые театральные деятели всерьез говорят о прямом, «биопольном», «энергетическом» воздействии актера на зрительскую аудиторию. Наиболее полной эта иллюзия бывает когда актер понимает, что «хочет» видеть зал, или более того, начинает диктовать залу желаемые эмоции, руководит залом. Подобное воздействие редко бывает программируемым; чаще всего, несколько раз подряд оно достигается на ограниченном числе спектаклей за всю жизнь театра. Поиск закономерностей подобного воздействия, его принципов, часто приводит, к своего рода театральной мистике, к попыткам приспособить к сценической практике различного рода оккультные, религиозные (чаще восточных религий) взгляды. У актеров, в особенности это касается актеров любительских студий, часто создается весьма эклектичное представление о действительности, особенно о сценической действительности, основанное на Станиславском, Фрейде, дзен-буддизме, оккультных трудах разного рода и т.д и т.п.

Мне кажется подобный путь в театре тупиковый, и в поисках средств максимального воздействия на зрителя также. Что же касается «энергетических» процессов во время спектакля, то если они и есть, то «энергетика» служит информационным средством, но ни в коем случае, в силу физической слабости самого «излучения» не может воздействовать непосредственно. Скорее всего процессы, происходящие в зале во время спектакля лежат целиком в области теории информации.

Ритуал может сужать диапазон «передаваемой информации», усиливая в результате воздействия за счет повышения плотности информационного потока. Это одна из очень жестких форм передачи эмоцинальной информации. Эта форма более древняя чем письменность, дар слова и человеческий разум. Ритуальное поведение свойственно наиболее древним и низшим позвоночным ( я гворю о позвоночных, т.к. слово «эмоция» применимо именно к ним; а вот испытывают ли определимые человеческими понятиями эмоции другие формы земной жизни неизвестно и, думаю не только мне), например рыбам. В мире животных ритуальные действия служат информацией об эмоциональной настроенности особи, о ее дальнейших действиях.

Сексуальное поведение, территориальные и иерархические конфликты у многих животных, если не у большинства, находят ритуальное решение. У животных последовательность ритуальных действий запрограммирована инстинктивно, иногда она очень сложна. Инстинктивно совершая последовательные ритуальные действия, особь не только сообщает о своих намерениях, но и побуждает другую данного или другого вида к ответной реакции, часто тоже ритуальной. Если коротко, то ритуал определяет поведение обеих взамодействующих сторон. Этот, определяющий поведение, смысл ритуала не отрицает и религиозная практика. С одной стороны существует соответственным образом настроенная религиозная аудитория, с другой — сверхестественный разум, общение с которым ведется при помощи ритуальных действий. Один из крупнейших исследователей африканских религий В.Тернер определяет ритуал так: «…Ритуал — это стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для воздействия на сверхестественные силы или существа в интересах и целях исполнителей». Если заменить слова: «сверхестественные силы или существа» на термин «зрительская аудитория», мы получим определение театра, подобного балийскому театру, о котором писал Антонен Арто или театрам Кабуки и Но.

Эти театры не ставят своей целью поиск методов эмоционального воздействия, они воздействуют, так как традиционные восточные театры за века своего существования нашли эти методы эмпирическим путем. Эти театры не ищут идеологическую платформу, так как они опираются на мощную систему восточных философий. На Западе подобным уровнем эмоционального воздействия отличаются лишь традиционные богослужения.

В процессе развития своего духовного мира человек накопил громадное количество ритуальных обрядов и методик. Наиболее развитые методики воздействия на человеческую психику накоплены религией. Эти методики используются не только для воздействия на аудиторию, но и для дисциплинизации психической деятельности. Примером может служить молитвенная практика христианских и мусульманских религий, индуистско-кришнаитские мантры, раджа йога, жесткие формулировки внутренним приказом в аутогенной тренировке. В данном случае речь идет о ритуальной стереотипности действий в процессе психических тренировок, все виды которых можно определить термином «медитация».

Ритуал призван воздействовать на эмоциональную форму психики человека, наиболее древнюю и сильную. В спектакле, на волну психической атмосферы, информация текста пьесы накладывается как моделирующая волна на несущую. В подобном ритуальном действии, актер легко может достигать (и выходить из!) необходимого эмоционального состояния, так как оно жестко запрограммировано внешними, не зависящими обстоятельствами — четкой, стереотипной последовательностью ритуала.

При условии игры психическими состояниями, ритуал, а в частности грамотная медитативная техника, необходим. Ритуальный спектакль — жесткая система психических посылок в зал, общая медитация, приводящая актера к отрицанию собственного «я», и превращающая его на время действия в некое функциональное орудие смысла, в воина. Здесь речь может идти о «сверхмарионетке» Гордона Крэга.

При построении «конструкции» спектакля необходим поиск средств воздействия и их применения, обеспечивающих необходимую психическую атмосферу зала, общую медитацию. Примером может служить психическая атмосфера рок-концертов (при наличии состояния «драйв»).

Ритуальное действие, в силу своей жесткости и программируемости воздействия может и должен избавить актера от страха перед ограниченностью своих психических и физических возможностей, от рефлексии.

Система психических тренировок актеров такого театра не может быть эклектична. Она должна строиться на единой религиозной или идеологической платформе. Тогда медитативная техника будет дальнейшим развитием религиозной или этической философии; будет опираться на нее, руководиться ею, будет действенной и грамотной.

Подобная система подготовки актера (да и любой личности) неминуемо ведет к выработке нравственного кодекса, подобного японскому «кодексу воина» — бушдо. Последовательная медитативная практика — это Путь воина. Примером может служить жизнь и практика актеров театра Е.Гротовского.

Мне кажется, вопрос максимального воздействия на зрительскую аудиторию упирается в отсутствие духовной школы, опирающейся в своей деятельности на более-менее стройную религиозно-философскую платформу. Лично меня, в качестве идеологической платформы театра привлекает разработанное русской православной философией понятие «жизни в Духе». Целью Ритуального театра может служить не более-менее верное отражение окружающей действительности методом критического реализма, не остро-социальная направленность авангарда, так как с изменением социальных условий меняются и задачи театра, а задачи театра не могут быть временно-преходящими, для этого есть кино и другие средства массовой культуры, не образовательно-просветительская деятельность, и уж конечно не «культурный отдых».

Цель такого театра — пробуждения спящего сознания в человеке, через духовный катарсис, котрый в обыденной жизни достижим крайне редко, да и то, зачастую, является следствием катастрофических изменений в судьбе личности.

25 августа 1988 год

Ленинград

С.Клещевич