Журнал «Театр», 1972 №3

Не везет мне в смерти — повезет в любви…

Б. Окуджава

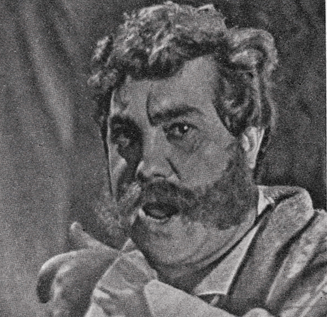

В ту пору, когда Луспекаев работал в театре, пять-десять лет назад, страсти кипели вокруг иных актеров БДТ, вокруг иных имен. Предметом дискуссий было искусство Юрского, Лаврова, позже — Рецептера. Луспекаев вызывал всеобщее уважение, талантливость его никем не оспаривалась, но и только. Что тому причиной? Возможно, в этих актерах мы с жадностью, будто впервые, видели самих себя — с нашими сомнениями, внутренними конфликтами, проблемами. А герой Луспекаева был отделен своей незаурядностью и цельностью, гармонией не то прошедших времен, не то будущих. Любовь к актеру — та, что превращает театральное явление в явление общественное, та, что предсказал ему Булат Окуджава в песне Верещагина из «Белого солнца пустыни», которую распевают сегодня мальчишки,— эта любовь родилась и стала стремительно расти позже. Она была связана именно с телевизионными работами тех лет, когда болезнь уже не давала Луспекаеву возможности вернуться на сцену театра. Тогда-то он и стал — сначала по сложившемуся положению, а потом благодаря счастливо найденным особым, специфически телевизионным средствам выражения — актером телевидения. Впрочем, в природе таланта Луспекаева было уже заложено основное условие его успеха на ТВ: рентгеновский глаз телекамеры не мог обнаружить пустот в личности актера — их не было.

Первая роль, которую Луспекаев сыграл после долгого перерыва, вызванного болезнью, была роль счастливого человека — Андрея Бабичева из «Зависти» Олеши. В своей последней телевизионной работе, играя Гайдара в «Двадцать седьмом неполном», Луспекаев произнес знаменитые слова писателя о счастье, которое каждый понимает по-своему, сам же он и все его герои понимали счастье очень конкретно, да- же когда не пытались это сформулировать: как возможность наиболее полного проявления себя в деятельности. У Андрея Бабичева такая возможность была.

В центре телеспектакля, поставленного М. Сулимовым, спор Андрея Бабичева и Николая Кавалерова (его роль сыграл Иван Краско) о личности при социализме, о возможностях, которые представляет социализм для приложения сил индивидуальности. Спор бесконечен; режиссер возвращает нас к повторяющейся мизансцене — через плечо склонившегося над письменным столом Бабичева мы видим праздно расположившегося на диване Кавалерова. Кавалеров фиглярствует, изощряется в длинных монологах, устает от собственных вопросов, змием подползает к Бабичеву с особо веским, как ему кажется, доводом,— Бабичев не замечает ни его самого, ни его вопросов. Кавалеров нападает, а Бабичев не защищается. Он просто живет, работает; два эти понятия сливаются у него в одно, он — в русле времени, он с видимым удовольствием шагает в ногу с эпохой. Пыл его души отдан «Четвертаку» и прочим проблемам, презрительно охарактеризованным Кавалеровым как «все, что касается жранья». Образец нового сорта колбасы он ждет, как встречи с любимой. Это не случайно —для Бабичева не существует альтернативы хлеба и духа, в нем есть близкое раблезианскому ощущение их единства. Возможно, гармония и счастье Андрея Бабичева проистекают оттого, что модель будущего мира он создал по образу своему и подобию: когда он обнаруживает в себе старомодную любовь к приемному сыну, он до тех пор не успокаивается, пока не доказывает себе, что в мире будущего должна существовать любовь. Неизвестно, смог ли бы Бабичев ответить на вопросы Кавалерова. Быть может, единственный ответ заключается в собственной жизни и счастье Андрея Бабичева.

За два года до смерти Павел Луспекаев сыграл роль, ставшую его лучшей работой на телевидении — Матвея Кожемякина.

В трехсерийном телеспектакле «Жизнь Матвея Кожемякина» (режиссер И. Сорокина) два исполнителя роли Матвея: в первой серии юного героя играет В. Федоров. Павел Луспекаев вступает тогда, когда Матвею тридцать пять, вступает, как будто пережив все то, что сыграно его молодым напарником: рост хрупкой мальчишеской души, выбиравшей из всех впечатлений самые светлые и необычные, первую любовь — к молодой мачехе и разом обрушившуюся на них всю грязь и мерзость города Окуро- ва, длинную череду утрат… Годы бессмысленной, тоскливой жизни наложили свой отпечаток на Матвея: глаза его потускнели, ранняя одутловатость тронула черты лица, ритм движений замедлился — будто никак не очнуться со сна. Могучее тело томится от безделья -— вроде и волен, а словно пленник в своем доме, при своем заводе. Кому служит высокий бревенчатый забор вокруг кожемякинской усадьбы: Матвея ли охраняет от Окурова или это Окуров держит его в заложниках? Ведь Матвей П. Луспекаева, хоть и родился здесь, чужой Окурову. Встреча с Евгенией Петровной лишь помогает ему до конца осознать этот конфликт. Вот он, только что познакомившись с ней, минуту назад неловко суетившийся в роли радушного хозяина, очень стараясь понравиться, слушает, как Наталья и Шакир, перебивая друг друга, восторженно расхваливают «великатную барыню», и вдруг подытоживает с мудрой и счастливой улыбкой: «Эк, вы, братцы, изголодались по человеку-то!»— вместив в одну фразу всю окуровскую жизнь.

Он жадно, как пересохшая земля воду, впитывает в себя новое, непривычное дыхание большого мира, весть об иных, не похожих на здешних, людях. Рискуя показаться навязчивым, он спешит проникнуть в смысл не всегда понятных ему речей Мансуровой, болезненно морщит лоб, не поспевая за ходом ее рассуждений, торопится преодолеть лежащую между ними пропасть, ни минуты не сомневаясь, что это возможно. Он не в состоянии даже предположить, что она может в чем-то ошибаться. Он приносит ей на суд свои дневники, читает их вслух, смущенно стараясь обходить самые страшные места. Но в этой летописи города Окурова для Евгении Петровны страшно все: такой она русскую жизнь не знала. Она возмущена спокойным тоном кожемякинского повествования, а он повторяет только одно: «Скуш- но это все…» И в этом «скушно», в тоске и муке его взгляда больше правды, чем в ее книжных речах.

Измученный годами одиночества, Матвей знает цену человеческой близости: возникшей тяге он отдается весь, душа и тело слиты в едином стремлении -— быть с ней навсегда, на всю жизнь, принадлежать друг другу безраздельно, ведь это — чудо, дарованное судьбой. Ее отказ — как приговор. Кожемякин спешит унизить себя, искупаться в грязи пьяного загула, растоптать все, что взросло в его душе за это время, потому что знает: быть ему опять, один на один с оку- ровскими буднями, расплачиваться за прошедший праздник неизбывной тоской. Прощание с ней отчаянно, как последний глоток воздуха. Взрослый человек по-детски уткнулся головой в плечо женщины:

«Женя! Как же я без тебя буду!» — впервые назвав ее просто по имени, чувствуя, что нет никакой дистанции, что выдуманы все умные причины, а надо просто — остаться вот так, вместе… Но она уезжает в холод осеннего утра, и за Матвеем, обреченно шагающим к дому, медленно закрываются тяжелые ворота.

Третья серия телеспектакля менее удачна; возможно, причина тому — обилие действующих лиц, неожиданно возникающих и столь же неожиданно исчезающих без следа. Но главное — в сменяющих друг друга эпизодах этой серии почти до самого конца с самим Матвеем ничего не происходит, ничего нового мы в нем не открываем. Конфликт Кожемякина с Окуровым актер сыграл намного раньше, чем нам показали собрание окуровских рыл, и сыграл так, что мы уверены: проживи он в этом городе хоть десять жизней, не найти им общего языка, не привыкнуть Матвею, не стать похожим на соседей, не смириться. Только прибывает в нем с годами усталость да убывает надежда. Горьковский Лука говорил, что люди «по сту лет… а может, и больше — для лучшего человека живут». Возможно, в лице Матвея и появился в городе Окурове этот «лучший человек» — и не нужен никому, напротив, возбуждает в окружающих враждебную подозрительность, желание растоптать, низвести до уровня обыденного или уж по крайней мере крикнуть за спиной: «Кожемякин блаженный!» В глуши российской провинции донкихотские порывы не нужны даже тем, на чью защиту они направлены. Оттого поначалу недоверчиво слушает Матвей своих юных друзей: «Вам ли кольца рвать? Их веками ковали…»

Но тем полнее и радостнее крепнущая вера Кожемякина в них, в то, что их приход сулит будущее, не похожее на прошлое. У него светлеют глаза, теплеет голос, когда он видит юную Любу Матушкину и Прачкина. И впервые хочется жить еще и еще. И жаль, что смерть стоит за плечами, рождая тоску о бессмысленно прожитых годах.

«Жизнь Матвея Кожемякина» имела успех, который нечасто выпадает на долю телеспектаклей, не принадлежащих к детективному жанру. На студию приходили восторженные письма, и, конечно, их главным героем был Павел Луспекаев. Казалось, актеру теперь играть и играть. Действительно, играл он много. Но чаще всего это были второстепенные роли или эпизоды, повторявшие в той или иной степени сыгранное им раньше.

…Когда сегодня смотришь телеспектакль «Человек из Стратфорда», поставленный к шекспировскому юбилею, многое в нем кажется устаревшим и наивным: восемь лет для телевидения — срок большой. Но есть в этом телеспектакле счастливые минуты, когда по ходу действия пьесы Луспекаеву доводится читать шекспировские стихи.

Вот в придорожном трактире великовозрастный детина из Стратфорда, направляющийся в Лондон искать свое счастье, затеял спор о поэзии с сэром Уильямом Блейком. Не замечая издевки своего высокопоставленного оппонента, Шекспир готов дискутировать всерьез. Напыщенным сравнениям из пьес Блейка он противопоставляет свой сонет, «доказывая» его на трактирной служанке:

Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа И черной проволокой вьется прядь...

Слова его весомы, земны и конкретны, они имеют цвет и запах. Этот сонет — его символ веры, и оттого в последней строчке он выделил каждое слово:

...Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле...

Луспекаев отождествил Шекспира с героями его пьес: человек, создавший великие трагедии, должен был, в его представлении, и сам чувствовать в масштабах трагического героя. Актеру Павлу Луспекаеву этот масштаб был доступен. Но он так и не сыграл ни одной шекспировской роли.

Он принадлежал к тем немногочисленным актерам, чье присутствие на экране интересно уже само по себе. Телевидение эксплуатировало эту его способность, пожалуй, слишком часто. Его темперамент и личное обаяние зачастую должны были придать — и придавали — особую весомость речам персонажей, которые своим существованием доказывают бессмертность амплуа «резонера». И в то н^е время в планах Ленинградской студии телевидения (как, впрочем, и раньше в планах БДТ имени Горького) не нашлось места для «Отелло», о котором всю жизнь мечтал актер. Не суждено было осуществиться и возникшей на телестудии идее поставить Рабле с Луспекаевым в роли Пантагрюэля, и это не единственная интересная идея, по непонятным причинам не дождавшаяся воплощения на телеэкране.

Но и в тех ролях, которые довелось сыграть Павлу Луспекаеву, он остался верен своей теме. В последние годы жизни актера эта тема зазвучала с обостренным драматизмом. Стремление как можно интенсивней прожить остаток отпущенных ему дней воплощалось в той страстности, с которой его герои отдавались делу своей жизни, в их непримиримости ко всем, кто пытался поставить некие, бог весть кем и для чего предуказанные рамки проявлению сил человеческих, человеческой одаренности и неповторимости. Торопится сделать все, что в его силах, и еще немного сверх того, Аркадий Гайдар («Двадцать седьмой неполный» Ю. Принцева, постановка Г. Селянина). Он передает своим юным друзьям не просто свои знания или опыт, но свою душу, сохранившую романтический пыл его молодости, и тем остается жить в них… Тихон Тимофеевич из «Неравного боя» В. Розова (режиссер телеспектакля И. Сорокина) увлеченно рассказывает племяннику о своем заводе и становится ясно: для этого человека понятия «жизнь» и «деятельность» едины, потому что и то и другое — творчество… Для секретаря обкома Алексея Плотовщикова из «Кандидата партии» А. Крона (постановка А. Белинского), как и для других героев Павла Луспекаева, личность другого человека, особенно молодого, ценность несомненная и подлежащая защите…

…Все-таки эти герои похожи, как родные братья, но это не та похожесть, которая оправдывается образом лирического героя. Да, Павел Луспекаев всегда шел в роли от себя, он считал, что не может актер на сцене сыграть то, чего в нем нет, и в отношении самого Луспекаева это утверждение несомненно верно. Его герои всегда обладали его собственным темпераментом, чертами его характера, но это отнюдь не обусловливало однообразия работ актера. И доказательство тому— сыгранный им Ноздрев в телеспектакле «Мертвые души» (режиссер А. Белинский).

Луспекаев и здесь остался верен своей теме, но решена она в соответствии с требованиями жанра.

Огромный, с большими усищами и заговорщицки подмигивающим глазом, расфуфыренный Ноздрев П. Луспекаева любую встречную муху жаждет превратить в слона. В нем все искусственно преувеличено, все не в меру: интонация, мимика, жест. Вместо приветственного поклона — медвежьи объятия, поцелуй взасос, вместо смеха — громогласное ржание. Он едва умещается в рамку телеэкрана. Никаких полутонов, переходы от одной крайности в другую моментальны. Он сам себе создает веселье, сам провоцирует скандал. Если уж жульничает, то так, что и слепому видно, если уж оскорбляется, то бросается на Чичикова с саблей, в упоении чуть не танцуя,— вокруг него все вертится, он живет! Живет так, что пыль столбом, живет вопреки этой провинции, этой глуши, где от скуки мухи дохнут, живет — и этим счастлив!

Павел Луспекаев умер во время съемок телевизионного фильма «Вся королевская рать», в котором должен был сыграть Вилли Старка. В романе Роберта Пенна Уоррена есть такие строки: «Может быть, такие люди, как Вилли, рождаются вне удачи,— и удача, которая делает вас и меня тем, что мы есть, не имеет к ним никакого отношения, ибо они остаются сами собой с тех пор, как впервые завозятся в материнском чреве, и до самой смерти. А если так, то их жизнь — это история открытия самого себя, а не как у нас с вами —процесс превращения в то, что делает из нас случай…» Кажется, Луспекаев принадлежал к этой же категории людей, и роль Вилли Старка была «его» ролью. Прошло полтора года, и мы увидели этот фильм с другим исполнителем. Надо отдать должное его мужеству: легко ли заменять того, кого нет в живых? Хороший фильм, с хорошими актерами. Только история, рассказанная в нем, совсем иная, чем в романе: попроще, помельче. А причина этого в том, что она рассказала о человеке, на голову ниже уорреновского Старка. Герой романа — незаурядный человек, пробившийся из низов до самого верха, чтобы вести бой за правду и справедливость, чтобы сломать прогнившую, проворовавшуюся машину власти. Но средства, которыми его принуждают пользоваться в этой борьбе, в конце концов делают из него политика, похожего на прочих. Герой же фильма — просто один из политиканов. Трагедия превратилась в весьма заурядную социальную драму, роман Уоррена остался непостигнутым. Возможно, история этого фильма заставит нас задуматься о том, что есть незаменимые актеры, и лучше бы нам обнаруживать это раньше, чем они уйдут от нас, унеся с собой свои несыгранные роли.

Эта статья, как и предыдущая публикация в Журнале «Театр» — портрет Ивана Краско, — курсовая работа в семинаре Владимира Александровича Сахновского-Панкеева (5й курс). Журнал «Театр» надежно подкрепил ученический опыт блистательной статьёй Сергея Юрского. Знала бы заранее — забрала бы свою, уж слишком несоразмерно. Но я узнала, только когда номер вышел из печати.