Татьяна Жаковская. Иван Краско. — Журнал «Театр», 1971 №4 (?)

Иван Краско пришел поступать в театральный институт двадцати шести лет от роду. Его не допустили к экзаменам. Он пришел снова — в двадцать семь. Поступил.

До этого было деревенское детство, а искусство — как далекая звезда. Расстояние до звезд он знал — семь лет провел в стенах военно-морского училища. Стал командиром корабля — одним из самых молодых. Потом уходит в запас, работает в НИИ… столяром, учится на заочном отделении ленинградского филфака, увлекается университетским театром.

Подчиняясь настойчивому голосу призвания и преодолев сомнения в собственных силах, он через три года начинает свою биографию сначала, на этот раз (третий по счету) как актер.

После окончания института (ему было уже тридцать один) его принимают в труппу БДТ имени Горького. Согласитесь, что такой факт справедливо считается большой честью для актера, тем более — для вчерашнего студента.

Первая роль — Володя в «Моей старшей сестре» А. Володина. Ухов приводит его в качестве «подходящего» жениха для своей племянницы Нади. Он производит впечатление «в общем-то неплохого» человека. И живет он, наверное, «в общем-то неплохо». Но, столкнувшись с Надей, он вдруг понимает, что это значит — жить никак, быть ничем. Чтобы стать человеком, нужно открыть в себе свое, собственное, неповторимое, вырваться из рамок средненького благополучия, найти то единственное место в жизни, которое предназначено для тебя и для которого предназначен ты. Именно с тем, чтобы сказать: «Я понял это», он осмеливается снова прийти к Надежде, уже известной актрисе. В этом приходе — принание в любви и обещание «стать». Эпизодическая роль точно работала на мысль спектакля.

К периоду репетиций «Поднятой целины» относится любопытное высказывание Г. Товстоногова, в котором, казалось, содержится точное и недвусмысленное предвидение пути, сужденного актеру. Товстоногов называет Краско в числе «одаренных молодых людей», которые «с годами, очевидно, займут ведущее положение в театре». Дальше он говорит о том, что ему предствляется самым ценным в этом актере: «У него прекрасные внешние данные социального героя и, что особенно радует, очень современный общественный характер. Он живет широко, всегда принимает близко к сердцу дела театра, болеет за них душой. Краско работает серьезно, от роли к роли он оттачивает мастерство, завоевывает все новые и новые творческие позиции. В «Поднятой целине» он играет Разметнова, и, думается, это будет интересная работа». («Смена», 1964, 5 февраля).

В инсценировке Андрею Разметнову отведено очень мало места, и соревноваться в яркости образов, созданных ведущими мастерами театра — П. Луспекаевым, К. Лавровым, Е. Лебедевым, Т. Дорониной, — молодому актеру было, разумеется, не по силам. И все-таки действительно его Разметнов вносит хоть и не громкую, но свою и, как мне кажется, необходимую тревожную ноту в финал романтического сказа о прекрасных людях, поднятых целиной. Сама неяркость Разметнова приобрела особый смысл. Ладно сшитый казак с пшеничными усами, он — рядовой великого дела, честный, преданный, верный. У него только одна слабость, которую снисходительно-иронично прощают Нагульнов и Давыдов, — неизменная брезентовая «портфеля» под мышкой. Но он один из трех руководителей гремяченской партячейки остается жить — и в этом есть своя закономерность. Он должен продолжать дело первых и погибших. Сможет ли? Не вырастет ли до катастрофических размеров его «портфеля»? Наверное, выдержит.

Многообещающий прогноз Товстоногова, казалось, начинал сбываться. Но через год Иван Краско сам ушел из Большого драматического театра, ставшего к тому времени академическим, в областной театр, чтобы работать с молодым режиссером Евгением Шифферсом.

За год до этого в самостоятельной работе группы ленинградских актеров — в «Антигоне» Ануйя, которую поставил Шифферс,— Краско сыграл роль Креона. Лишенный бытового правдоподобия, обнажающий мысль героев, спектакль открыл в Краско актера интеллектуального. Впрочем, это вытекало из его биографии так же логично, как «социальные герои» — из его типажных данных. О Краско говорили: он пришел в театр уже сформировавшейся личностью, ему есть что сказать зрителям. На этом основывалась убедительность его актерских решений и спокойная уверенность в благополучной прямизне его дороги. Первый же резкий поворот — уход из БДТ — показал: чтобы не ошибаться и не удивляться впредь, в в формулу его «сформировавшейся личности» надо включить творческую неугомонность, поразительную способность в любой момент — независимо от возраста и положения — начинать все сначала.

Итак, он ушел в другой театр и тем самым опрокинул самую лестную часть товстоноговского прогноза, касавшуюся его перспектив в труппе БДТ. Но признал его «социальным героем» и Шифферс, поручив роль Николая Леонтьева в «Кандидате партии». Впрочем, трудно судить, какова была бы дальнейшая судьба этого творческого союза: через три месяца Шифферс покинул Областной театр. Ушел оттуда и Краско. Это было пять лет назад.

За эти годы он сыграл огромное количество ролей — и главных и эпизодических. Каждый раз, когда Ленинградской студии телевидения требовался актер на «положительного социального», звали Краско. В своем выборе режиссеры по-прежнему исходили из его типажа и профессиональной добросовестности, которой он славился, необходимой для того, чтобы убедительно сыграть не всегда убедительную роль. А Краско в этих работах прошел прекрасную школу актера-автора, актера— создателя роли. Он брался за них, если находил хоть одну человеческую «зацепку», хоть одну интересную мысль или любопытный поворот характера, которые бы давали повод для точного социального анализа. Пользуясь им, актер старался, преодолевая аморфность драматургического материала, воссоздать жизненный прототип роли. Потомки «простаков» и «резонеров» обращались в живых и полнокровных людей.

Одна из удач актера на этом пути — капитан Бондарь в «Якорной площади» И. Штока. Безупречно выбритый, безупречно подтянутый, безупречно точный в каждом жесте — таким он предстает перед нами впервые. Человек, которому судьба показала добро и зло в своих крайних проявлениях, приучив к четким разграничениям, он склонен все аккуратно раскладывать по полочкам нравственных оценок. Но сцена объяснения с Татой становится переломной для Бондаря. Встряска, которую он получил, поняв, что сам чуть не стал ограничен так же, как его словарный запас, заставляет его сломать свои «полочки». Он рождается вновь — человеком, способным на непростую реакцию, на противоречивое чувство. Его лицо перестает быть мертвой маской принципиальности. От боли оживают глаза, сложная гамма переживаний расковывает мимику. В нем на секунду прорывается беззащитность, тут же скрытая напряженностью. Раньше всегда смотревший только прямо перед собой, Бондарь теперь часто поглядывает по сторонам: то ли из деликатности, то ли ведомый возникшей потребностью оглядеть мир.

На телевидении и в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где он сейчас работает, Краско играл рабочих, комиссаров, секретарей райкомов, директоров, председателей.

Амплуа «социального героя» жестко определяло его репертуар. В это же время его самостоятельные работы свидетельствовали о настойчивом литературном поиске (так, например, вместе с Ольгой Волковой впервые в истории театра они показали «Конец Казановы» Марины Цветаевой). Краско отличала сдержанная манера игры. Его герои разнились друг от друга, но в основе их неизменно лежала личность актера — человека мыслящего и ощущающего общие заботы и проблемы как свои личные. Казалось, все в нем отвечало понятию «современный актер».

Он пользовался успехом, правда, не очень шумным, работы было хоть отбавляй. Но однажды вечером телезрители не узнали Краско. Он играл Шакира в спектакле «Жизнь Матвея Кожемякина» (режиссер И. Сорокина). Узнать действительно было мудрено. Слуга Матвея татарин Шакир предстает перед нами трижды —в двадцать, в сорок и в шестьдесят лет. Литое молодое тело, кошачья мягкость движений, сверкающие чуть раскосые глаза под черными бровями вразлет, белозубая открытая улыбка на смуглом лице — таков Шакир в двадцать лет. В сорок у него уже изборожденное морщинами лицо, реденькая бородка, горечь в глубоко спрятанных глазах, тихий смех — чтобы не вспугнуть редкую радость. Движения уже не так легки и свободны. У него жест человека, привыкшего жить в тесной, заставленной комнате. В шестьдесят у него подгибаются колени, он по-старчески долго, будто по инерции качает или кивает седой головой, но глаза светятся добротой и любовью.

Такое перевоплощение само по себе требует высокой актерской техники. Но Краско не ограничился демонстрацией тех своих возможностей, которые были абсолютно новыми и неожиданными для зрителей. Внутренняя ясность и определенность его Шакира, рожденные первозданно безошибочным нравственным чутьем, позволяют ему стать опекуном и судьей Матвея Кожемякина. Его опека равна материнской и призвана, заменив всех умерших близких Матвея, защитить и уберечь его как от необоримых будней Окурова, так и от мертвящей душу тоски. Его суд равен суду совести. Дальнейший путь Краско показал — Шакир был для него не случайной работой. Он почувствовал возможность творческого застоя, потому что точный социальный анализ и открытый интеллектуализм его прежних ролей требовали использования одних и тех же, лежавших на поверхности и всем бросавшихся в глаза, особенностей его актерского дарования. Его истинным призванием оказались острохарактерные роли.

Но если характерность Шакира зиждилась в основном на бытовых деталях, то следующая роль Краско, Майлс Гендон, в спектакле «Принц и нищий» (режиссер В. Ленцевичус) складывалась в атмосфере открытой условности и яркой театральности импровизационного спектакля. Оказалось, что именно в такой атмосфере дарование актера раскрывается полнее и ярче, чем где- либо. Образ, созданный Краско, далек от буквы подлинника, но близок Марку Твену по духу. Его Гендон — один из славной плеяды Дон Кихотов, только начитался он не рыцарских романов, а социально-политической литературы радикального толка. Он приезжает в Лондон, чтобы убить короля, потому что вычитал в книжках, что любой король плох уже потому, что он король, а убить его — значит освободить народ. Но обстоятельства, в которые он попадает, вступившись за принца, переодетого нищим, так необычны и неуложимы в рамки свято чтимых им идей, что он вынужден руководствоваться не выдуманными идеалами, а своим собственным нравственным чувством. Он не только перевоспитывает принца. Он изменяется сам, обнаруживая под трескучей шелухой чужих фраз душу, исполненную доброты и человечности. Вместе с мальчиками он приходит к мысли, что дело не в том, принц ты или нищий, а лишь в том, что ты за человек.

Он вылетает на сцену настолько стремительно, что, перепрыгнув через чью-то спину, с трудом тормозит у противоположных кулис, поняв, что проскочил мимо цели. Так же стремителен поток его речи, при этом Майлс Гендон постоянно выбирает самый неподходящий момент для своих речей. Он на лету подхватывает любой повод, становится в позу оратора и начинает гневную филиппику. Поскольку его язык за мыслями не поспевает, Гендон помогает себе шпагой, которая мелькает молнией перед лицом изумленных слушателей. Темы сменяют друг друга мгновенно: он говорит о низости короля, о методах воспитания детей, о вреде лжи и пользе кипяченого молока. Он не замечает бегства слушателей. В его речи с придыханием, с метаниями по сцене, с огромным количеством восклицательных знаков, стремительной и порывистой настолько, что он сам начинает запинаться, смысл и логика уже не улавливаются. Абсолютно искренняя интонация усугубляет комический эффект. Наконец, он замечает, что остался один, и, вкладывая шпагу в ножны, вздыхает о своей исторической ограниченности.

Он безобиден и бесполезен. Он несется по жизни с удивительной легкостью, чудом пролетая мимо нацеленных на него шпаг, кинжалов, дубинок. Судьба хранит самого взбалмошного из своих сынов, и помогает ей в этом полнейшая несочетаемость Майлса Гендона с окружающим миром. Таким он начинает спектакль.

Но очень быстро фактические обстоятельства, в которые он попадает, вынуждают его говорить и действовать не по знакомым штампам, а следуя лишь собственному чувству и разумению. Под слоем чужого и наносного обнаруживается его истинное — инстинкт человечности, которому еще предстоит проявиться в полную меру. И первые же его собственные фразы, мысли, осознанные в контексте реальных обстоятельств, пробивают брешь в готовых чужих представлениях принца. Единственное, что успевает Гендон в бурном потоке событий, не дающих ему съехать в привычную колею,— удивленно встряхивать головой.

К концу спектакля Гендон уже существует в реальном мире. Он вынужден всерьез, надеясь не на покровительство судьбы, а лишь на ловкость своих рук и меткость глаза, защищать жизнь принца и свою. Но зато его нравственная оценка становится для нас высшей пробой на человечность. Недаром именно Иван Краско в финале спектакля произносит монолог от театра о юном и добром короле, который недолго царствовал.

Ивана Краско можно по праву назвать создателем этой роли. Половина ее текста — результат его работы на репетициях как актера, соединяющего театральную импровизацию с литературой. Этот процесс не кончается с премьерой. Мы всегда рискуем увидеть у Краско на двадцатом-тридцатом спектакле совершенно иной вариант роли, чем на первом. Так произошло с Гендоном. Видевшие первые спектакли писали об обличительной направленности роли. За трескучей демагогией Гендона обнаруживалась душевная пустота и способность к приспособлению. Но потом оказалось, что роль можно решить глубже и интересней для себя и для зала. Зал для Краско—важнейшее условие, очень много определяющее в его игре. Не только зал вообще—все ли поймут?—но и конкретный, сегодняшний зал. Реагируя на него, актер на каждом спектакле использует любую возможность для импровизации. В «Принце и нищем» таких возможностей много, и это позволяет Краско в полной мере проявляться как актеру-автору, актеру-импровизатору, создавая на сцене настоящий праздник мастерства. Так в Майлсе Гендоне характерность привела Ивана Краско к парадоксальности; с этой роли яркая театральная форма стала для него столь же неотъемлемым качеством современного актера, как лирика и интеллектуализм.

Прочность завоеванного подтвердилась уже в следующей театральной работе Краско: роли старика Джесси в спектакле по пьесе Ш. Делейни «Влюбленный лев» (режиссер Ю. Дворкин). Герой Краско стар и молод одновременно, а значит—вечен. Вечны в нем внутренняя незамутненность и ироническое неприятие безумного мира.

У Джесси — старые ноги, чувствующие тяжесть башмаков, но по-молодому легкое тело; чуть скованные в плечах, но с подвижными, постоянно иронично жестикулирующими кистями руки. Он ходит, стараясь бодро расправить грудь, но в момент отчаяния резко, ломаясь пополам, сгибается в истерике, будто получив удар под ребра.

Автор отпустил Джесси немного текста, да и место предполагал для него куда более скромное, чем занял он в спектакле. Роль эта, как и Гендон, во многом создавалась на репетициях—актер-автор в Иване Краско снова вступил в свои права. Вместе с режиссером он расширил текст за счет выдержек из газет, которые Джесси читает вслух или цитирует окружающим. В объявлениях, заметках, рекламах, аршинных заголовках, которые он насмешливо выпевает зазывным голосом газетчика, окружающий мир предстает театром, где мелочи возвеличены до нелепости, а большое опошлено до отвращения. С помощью этого же текста Джесси выражает свой взгляд на события в его семье. Одной из самых важных для идеи спектакля стала сцена, отсутствовавшая в пьесе, в которой Джесси и молодой, «рассерженный» Лолл, пользуясь исключительно газетными цитатами, находят общий язык в прямом и переносном значении этого слова. Старик Джесси, шесть или семь десятков лет наблюдающий, как мир капитала и нищеты катится в пропасть, призван свидетельствовать—-рассерженность не есть привилегия молодежи.

В эти же годы на телевидении, наряду с продолжающими появляться в новых вариантах «социальными героями», Иван Краско сыграл Николая Кавалерова в телеспектакле «Зависть» (режиссер М. Сулимов) и Пера в «Пер Гюнте» (режиссер В. Воробьев). В Николае Кавалерове чувствуются талант и незаурядность. Но он выдумал себе нелепое и обеспеченное призвание—призвание к славе. Из-за этих шор он неспособен увидеть настоящий мир, он искалечен своей выдумкой. Ему неуютно жить на свете. Он худосочен, малокровен, зябок. У Кавалерова неумелые руки—побить Анечку он и то не может как следует: как-то смешно шлепает ее обеими руками сразу, закрыв глаза, куда попало. Даже в момент «благополучия» в его глазах не исчезает ощущение зыбкости и неуверенности.

Пер Гюнт—роль, которую традиция относит к героико-романтическому репертуару. Краско попытался сыграть ее, погрузившись в характер.

Опыт во многом оправдал себя. Его Пер — человек, щедро одаренный природой, который искренне перепробовал все на свете, был и добрым и злым, но так и не нашел себя, своего призвания, — разительно изменяется на протяжении спектакля, и эти изменения носят не только возрастной характер. Легкий, невесомый, как перышко, в юности, он едва отрывает ноги от земли в старости; то униженно-изогнутый стелется перед дьяволом, то измученно выпрямляется в финале. Постоянство его лишь в постоянной изменчивости. Характерность решения определила человечность образа.

В этих ролях тонкая психологическая разработка и точная мысль были выражены через острый пластический рисунок, прочно вошедший в арсенал актера.

Теперь даже тогда, когда драматургический материал, казалось, должен возвращать Краско к прежнему амплуа «социального героя», актер стремится найти решения настолько своеобразные, так выразить свою мысль и в пластическом рисунке роли, что возвращения не происходит: созданные им образы явно не вмещаются в рамки амплуа

Первым таким испытанием на прочность оказались для него «Люди и мыши» Д. Стейнбека (руководитель постановки Г. Товстоногов, режиссер Р. Агамирзян). Краско сыграл Джорджа открыто дискуссионно по отношению к первому исполнителю этой роли в спектакле Театра имени В. Ф. Комиссаржевской—К. Григорьеву. Ленни — это крест Джорджа, и Григорьеву важно было показать тяжесть этой ноши, Краско—внутреннюю необходимость, заставившую Джорджа взвалить эту тяжесть себе на спину. Спектакль зазвучал по-новому, партнеры откликнулись на изменившегося Джорджа.

Иным смыслом наполнился пролог, в котором мы видим Джорджа над телом убитого Ленни: главной стала не неизбежность и типичность трагического конца, а неистребимая потребность добра, требующая от Джорджа, чтобы он, зная развязку, начал все сначала. Протягивает руку лежащему Ленни и помогает встать ему. Их история начинается опять. Такой Джордж был бы способен на краю света найти нуждающегося в нем Ленни.

Внешне Джордж обыкновенен и прозаичен, у него походка человека, привыкшего работать на земле: ноги в грубых башмаках ступают чуть врозь, плечи распрямились, как будто с них только что сброшен мешок. На людях он держится уверенно и спокойно, может быть даже слишком уверенно и спокойно, и это «слишком» выдает его ежеминутную готовность к схватке с любым, кто попробует тронуть его Ленни. На людях он подчеркивает свое покровительственное отношение к этому ребенку- гиганту. Он скрывает, что Ленни намного нужнее ему самому, чем он—Ленни. В Ленни свободно проявляется то, что должен подавлять в себе Джордж,— доброта, доверчивость и, самое главное, чувство родства с землей. Джордж понимает, чем это кончится. В первый раз в спектакле он рассказывает Ленни об их ферме, как рассказывают сыну его любимую сказку. Даже не отцовское, а материнское отношение к Ленни воплощено в напряженных кистях рук Джорджа, готовых в лю— бую минуту поддержать, уберечь от падений ребенка, который делает первые шаги. Но все рухнуло. Полная опустошенность, которой так боялся Джордж, настигла его. Он говорит и двигается через силу. Сейчас он должен будет убить Ленни, чтобы спасти его от линчевания. Последний раз рассказывает он Ленни о маленькой ферме — он хочет, чтобы Ленни умер с улыбкой счастья на губах. И повторяется пролог. И нужно найти силы, чтобы начать все сначала. Джордж — Краско найдет их…

Роли, о которых я рассказала, объединены не личностью лирического героя, а постоянством критериев, определяющих отношение актера к своим персонажам. Призвание — важнейший из них. К чему призван человек? Как он открывает в себе этот зов? Следует ли ему? Точные ответы на эти во- , просы необходимы Краско.

На своем творческом вечере он сказал об этом словами «Апологии Сократа» (насколько мне известно, это был первый в истории театра случай чтения Платона с эстрады). Спокойно и просто, с непобедимым чувством своей правоты он говорил залу: «Поистине, афиняне, дело обстоит так: где кто занял место в строю, находя его самым лучшим для себя, или где кого поставил начальник, тот там, по моему мнению, и должен оставаться, несмотря на опасность, пренебрегая и смертью и всем, кроме позора… Пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только ни встречу, говоря то, что обыкновенно говорю: «Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтоб их у тебя было как можно больше, о славе и почестях, а о разумности, об истине и о душе своей не помышлять, чтобы она была как можно лучше?..»

___________________

Эта статья была моей курсовой работой в семинаре театральной критики, который вел Владимир Александрович Сахновский-Панкеев. Я попала к нему на третий курс, после академического отпуска, взятого в связи с рождением двойни. Не помню, о чем писала в тот год, (кажется, рецензию на какой-то спектакль), но помню, что он спустил с меня три шкуры и принял только пятый вариант. На следующем, четвертом курсе, мы писали портреты актеров, и я выбрала Ивана Краско, потому что для меня он был «актером Евгения Шифферса». На этот раз Сахновский принял второй вариант, заметив ехидно: «Что-то ты быстро учла все замечания». Я ответила внаглую, что лень — сестра таланта: мне надоело переписывать текст пять раз. На лице учителя всплыла улыбка мудрого удава Каа (гспди, я по ней до сих пор скучаю!), и он отправил эту студенческую работу в журнал «Театр».

_______________________-

ПАМЯТИ ИВАНА КРАСКО

11 августа 2025 Петербургский Театральный Журнал.

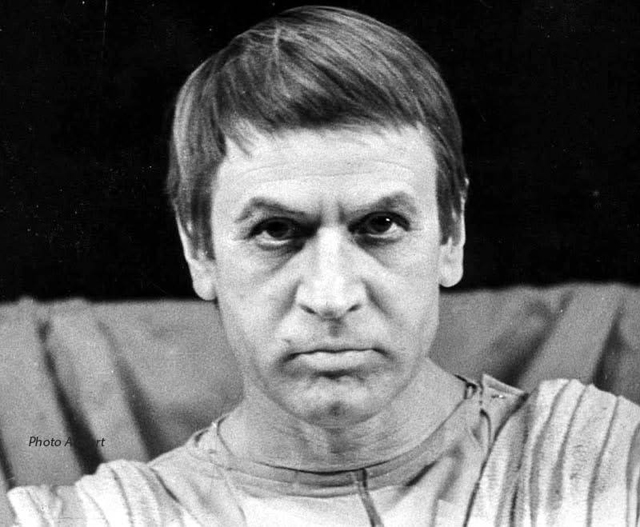

И. Краско (Шуйский). Сцена из спектакля «Царь Федор Иоаннович». 1972. Фото — Нина Аловерт.

В мои театральные времена он был для всех Ваней — хотя уже и залысины намечались. Неординарная биография: из морских офицеров через филфак и университетский театр — в актеры БДТ; уход оттуда (где у него было прочное, но безнадежное место второго после Кирилла Лаврова «положительного социального героя») в Театр имени Комиссаржевской, к замечательному и незаслуженно забытому Мару Сулимову, которого вскоре съели братья Боярские и яростная Короткевич; прекрасные гротескные роли в ярких спектаклях молодых выпускников товстоноговского курса — Юлия Дворкина и Вальдаса Ленцевичуса, которым не суждено было проявиться в профессии в полную свою силу из-за наступивших «холодов» (и отчасти ревности — или безразличия — учителя).

Но самым первым поворотным пунктом в актерской биографии Ивана Краско был, конечно, его Креонт в легендарном спектакле Евгения Шифферса (где Антигоной была молодая Ольга Волкова) — не характер даже, а тот особый способ актерского существования, который открыл в этом спектакле Шифферс (об этом спектакле писали в «ПТЖ») и который долго давал отсвет на работы Ивана. На обретенном долгом дыхании он однажды прочел на своем творческом вечере в ВТО «Апологию Сократа»…

И. Краско (Билл Старбак). Сцена из спектакля «Продавец дождя». 1972.

Фото — Нина Аловерт.

На четвертом курсе театроведческого я написала обо всем этом курсовую работу в семинаре Владимира Александровича Сахновского, а он отправил ее в журнал «Театр», который ее напечатал. В качестве благодарности Иван надписал мне фотографию Нины Аловерт, которая сняла его в спектакле «Люди и мыши», где он сыграл роль Джорджа. Это была последняя реплика Ленни, которую тот произносит перед выстрелом Джорджа, избавившим его от суда Линча: «Ты веришь в это, Джордж?» Не то чтобы я верила, но надеялась, а он был почти на поколение старше, да и в молодости знал о жизни больше, чем было принято в театральной среде. К сожалению, фотография не сохранилась — в процессе эмиграции пропала и у меня, и у Нины. Статью, которую я написала 55 лет назад (гспди!!!), можно прочитать вот здесь (про Шифферса там, естественно, ни слова — негласная самоцензура автора и журнала — жизни без нее мы и не представляли)

И. Краско (Клеон). Сцена из спектакля «Забыть Герострата». 1973.

Фото — Нина Аловерт.