Предыдущая глава: 11. Поздняя осень 1993его в Брюгге и Дельфте

Мы попали в Израиль в тот момент, когда сотни тысяч беженцев из развалившегося Союза, прибывшие на историческую родину под звуки hа-Тиквы и взмахи бело-голубых флагов, драили чужие лестницы и туалеты, зубрили язык, выживали на грошовые зарплаты в снятом за бешеные деньги жилье и пытались взобраться с нижней ступеньки социальной лестницы хотя бы на одну вверх.

Мы со своей «Шарманкой» там точно были не нужны – это нам объяснили многократно самые разные люди, но окончательный итог подвела куратор Тель-Авивского музея искусств, которой я передала видеокассету «Шарманки». «Возможно, этот человек – гений, но мы – маленькая страна, в которой постоянно идёт война, и у нас своих художников – очередь на годы вперед, а тут приехали тысячи гениев из России. У вас есть приглашения на выставки в Европе – прекрасно! — вот там и работайте. Не беспокойтесь, когда вы прославитесь, вас обязательно пригласят в Израиль!»

Не то чтобы мы так уж прославились, но через несколько лет нас действительно пригласили сделать выставку в Музее науки в Иерусалиме, за которой последовал заказ, потом мы подарили им ещё один кинемат, а потом случились ещё две выставки в Музее Эрец Израэль в Тель-Авиве. Но зимой 94/93 года эта перспектива была миражом в пустыне.

То, что должно было стать двухнедельными европейскими каникулами, превращалось в затянувшееся путешествие в неизвестность.

В начале декабря пришёл первый отказ из Хоум Оффиса за подписью миссис Мур (что в переводе с английского означает “болото” ) – ей не понравилось, что наш брак с Эдом не зарегистрирован. Пока доказывали, что живем по одному адресу и банковский счет общий, в Британии начались рождественские каникулы и всё замерло на месяц. Тем временем срок нашей израильской туристской визы подошёл к концу, и началось сражение с местной бюрократией за “перемену статуса” – нужно было доказать, что мы имеем право оставаться в стране в соответствие с законом о возвращении.. Мы стояли в очередях в министерстве абсорбции, проходили собеседования, потом ждали прибытия из России недостающих документов, и снова стояли в многочасовых очередях… .

Снять что-либо на месяц – два было невозможно: все квартиры и комнаты на сдачу были забиты новыми репатриантами, хозяева требовали гарантию из банка и предоплату на полгода вперед, единственной альтернативой были гостиницы с астрономической посуточной оплатой за номер.

У Оли в Кирьят-Малахи шестеро ютились в одной комнате и гостиной. Какое-то время мы с Эдом жили на окраине Тель-Авива у Вадима Лорбера, стеснив их семью донельзя. Потом набрели на небольшой отель квартирного типа недалеко от моря, где сдавались по неделям комнатки размером чуть больше кровати с крохотной кухонькой в прихожей. Даже зимой цены были кусачие, но рядом было отделение связи с факсом и международным телефоном – единственный канал связи с Шотландией и Голландией, по которому шли переговоры о визах и заказе оборудования для выставки.

Сереже в этой истории пришлось тяжелей всех – начав учебный год в шотландской школе, он снова оказался вырван из среды, в которой он только-только начал осваиваться. В отсутствие каких-либо внятных документов его не принимали ни в одну израильскую школу. Единственным местом, где его согласились приютить, оказалась ешива в Кфар-Хабаде, но уровень иврита, полученный за два года учёбы в еврейской школе в России, был недостаточен, чтобы хоть что-нибудь понимать на уроках. Он с трудом выживал там, с нетерпением ожидая выходных, на которые он присоединялся к нам в тесном номере гостинице, и всячески пытался простудиться, чтобы в йом-ришон не возвращаться в общежитие.

В первые же дни по приезде мы связались с родственниками Эда — и были приглашены к дяде Володе, в дом, построенный на месте хибары на песчаной дюне в 1920е. Стены квартиру были увешены его любительской, но темпераментной живописью. Там были также и его скульптурные опыты в разных технологиях, и витражи, которыми он увлекся в старости. Эд принес ему первый черно-белый каталог «Шарманки», и они сразу же нашли общий язык.

Потом мы пригласили всю семью в ресторанчик в Яффо, и туда пришёл старший сын Володи — Абрахам со своей женой Брурией. С ними у нас сразу возник контакт — Абрахам много лет работал архитектором в Канаде, Брурия была турагентом, они оба были бесконечно любознательны. В придачу к их свободному английскому Брурия, будучи родом из Польши, довольно хорошо понимала русский и умудрялась общаться с Эдом напрямую. С этого вечера завязалась дружба, продлившаяся до самого ухода Брурии, а потом Абрахама.

В Британии тем временем кончились зимние каникулы и в январе Тим Стэд достучался до члена парламента и главы либерально-демократической партии Шотландии Дэвида Стила, который написал письмо в Хоум Оффис в нашу поддержку. Глазговские музеи, в свою очередь, организовали письмо от горсовета, с просьбой ускорить выдачу виз, поскольку под угрозой оказалась выставка, запланированная в крупнейшей галерее города. На миссис Мур эти письма не произвели ни малейшего впечатления…Израильское министерство абсорбции в конце концов признало за нами право на репатриацию. Этот статус давал нам вид на жительство, – но не право на израильский паспорт, по которому мы могли бы въехать в Британию – в те времена он полагался только через год пребывания в стране

Для Эда, впервые в жизни на четыре месяца оторванного от своей мастерской и инструментов, спасением оказался пустынный зимний пляж Тель-Авива. Мы болтались на нём чуть ли не каждый день, в который не было дождя, иногда вышагивали километры до Яффо и обратно, но чаще просто сидели на берегу на белых пластмассовых стульях, и Эд рисовал что-то в блокноте (и никому не показывал)

В перерывах между факсами из Шотландии и стоянием в очередях в различных офисах мы с Эдом мотались по стране. В ту пору Сохнут развернул бурную деятельность по ознакомлению новых репатриантов с «исторической родиной», устраивая бесплатные – или очень дешёвые — экскурсии практически для всех желающих, и с ними мы впервые попали в Иерусалим и в Акко, в Эйлат и в Хайфу.

Оля привезла нас на тогда ещё дикий берег моря в Ашкелон, где валялись обломки давно исчезнувшей цивилизации. Бывшие донецкие, а теперь беер-шевские племянницы отвезли всю компанию на Мёртвое море и на Масаду. Абрахам и Брурия свозили в друзскую деревню под Хайфой и в посёлок художников Эйн-Ход, где мы прямо на улице наткнулись на старых знакомых Эда по питерскому андерграунду, уехавших в конце 70х. Постепенно мы освоились и уже сами доехали до Цфата — и влюбились в него с первого взгляда. Разыскали в Тверии Акселя, и обнаружили его в таком же окружении учеников и вольнослушателей, как в мансарде на Фонтанке. Умудрились даже заблудиться на берегу моря в районе Кейсарии – в обе стороны пустынный пляж, развалины римского акведука — и ни души, которая могла бы объяснить, как выйти к остановке автобуса. Дело было 30 декабря, но температура воды по нашим северным меркам вполне приемлемая, только вот купальников мы с собой не взяли. Плюнули на приличия, скинули одежду и полезли в мелкую волну нагишом. Но когда, набултыхавшись до отвала, стали вылезать, из-за дюны вынырнул армейский джип, набитый молодыми бойцами – видимо, решили проверить, не террористы ли прокрались по морю. Мы ожидали, что раздастся здоровый гогот, но солдаты дружно отвернулись, и джип уполз обратно за дюну.

А ещё был Иерусалим, и Стена, и Яд-Вашем… И рассказ Абрахама на пляже в Тель-Авиве о том, как в послевоенные годы они тут ночами стояли с фонариками, указывая путь беженцам из Европы, уцелевшим в Холокосте, которые пытались пробиться к берегу через блокаду британского флота, не пускавшим евреев в Израиль.

И однажды в субботу днем, глядя на толпу на Тель-Авивской набережной, Эд сказал: «А ведь это — моя семья, о существовании которой я и не подозревал.»

В феврале миссис Мур, наконец, согласилась выдать Эду визу «visiting artist», но на мой счёт упёрлась: «Режиссер – это не художник, а работник развлекательной индустрии». Поэтому глазговские музеи должны были получить для меня разрешение на работу, объяснив, почему никто из британских режиссеров не сможет установить выставку «Шарманки», и приложив подтверждение соответствующего профсоюза.

Рабочая виза не давала мне право взять с собой Сережу, оставлять его в Израиле было не с кем… Но тут у мамы Гали в Питере случился тяжелый приступ астмы, а скорая приехала только через 4 часа и сказала, чтобы их больше не вызывали — у них и на молодых времени не хватает (ей в это время было 67). Мать поняла, что долго она не протянет и решила приехать на пару недель в Израиль попрощаться с нами и любимым внуком. Про эмиграцию она и слышать не хотела – как так она без Ленинграда? Я привезла ее и Серёжу в Цфат, она огляделась вокруг и сказала: «Хорошо, я остаюсь!».

Эд вернулся в свою мастерскую в Блэнсли 1 марта, а я быстро протащила маму через весь бюрократический лабиринт министерства абсорбции (благо все документы были в наличии и уже проверены и подтверждены, а ходы и выходы знакомы), сняла для неё и Серёжи непритязательную халупу в центре Цфата – и 20 марта унеслась в Шотландию: до открытия выставки оставалось чуть больше месяца…

Я долго держала зло на миссис Мур из Хоум Оффиса, а недавно подумала – в сущности, мы должны быть ей благодарны. Заботясь о сохранности дырявой британской границы, которую и тогда, как сейчас, легко пересекали все, кому не лень соврать, она оказала нам неоценимую услугу, дав возможность оглянуться вокруг и увидеть как раз то, что тогда нам было необходимо посмотреть. В результате я начала слегка ориентироваться в окружавшем нас мире, а Эд набрался впечатлений, которые кормили его, как художника, несколько следующих лет.

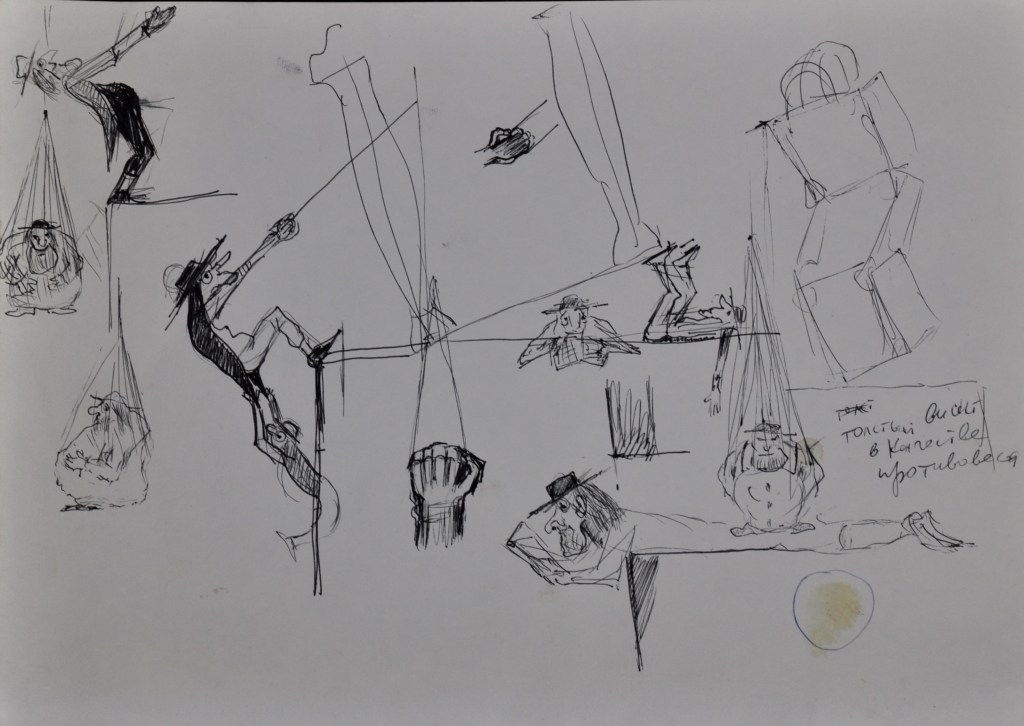

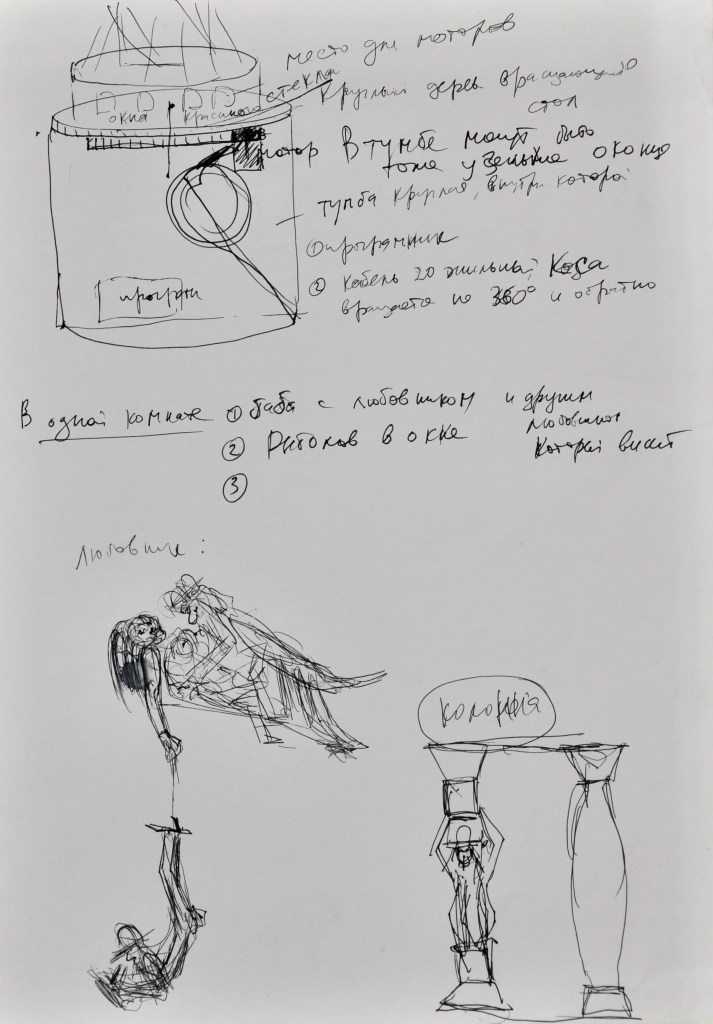

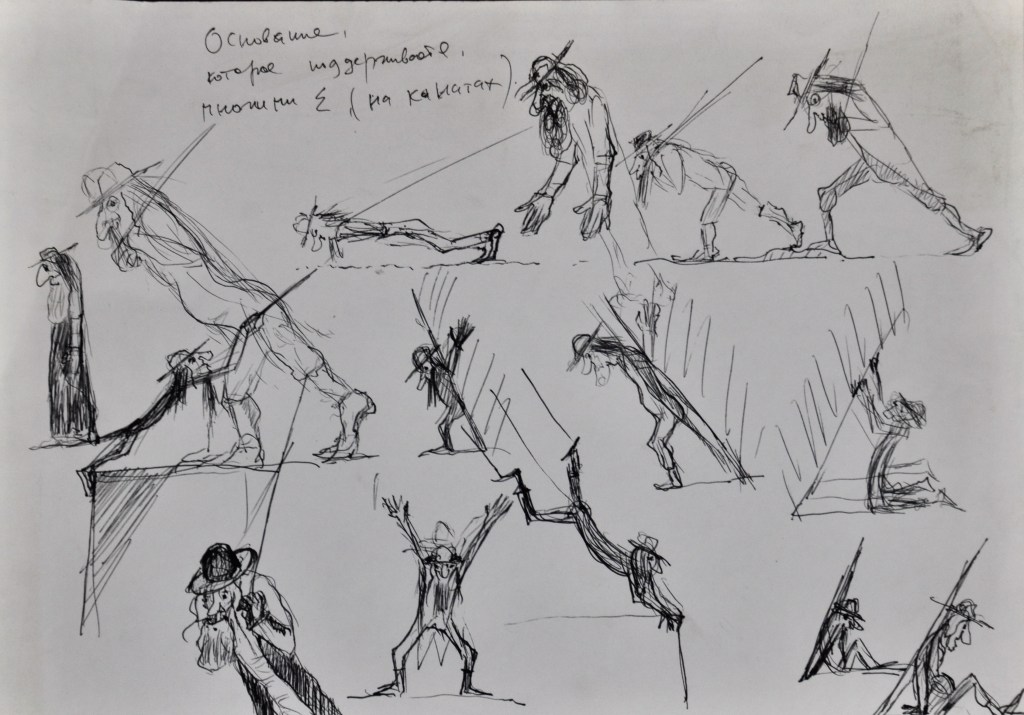

Разбирая недавно архив Эда, я обнаружила тот самый блокнот, в котором он рисовал, сидя на зимнем солнце на набережной Тель-Авива. В нём оказались подробные зарисовки к двум кинематам: Victoria и Пизанская башня.

«Викторию» я обнаружила практически готовой в мастерской Эда по возвращении из Израиля. Работу над «Пизой» он начал в сентябре 1994ого по окончании выставки в Глазго (и работы над «Титаником»), потом пришлось прерываться на выставку в Манчестере, потом на переезд в Глазго и обустройство там мастерской, так что он закончил этот кинемат только весной 1996.

Многоэтажная башня, населенная персонажами со страниц Шолом-Алейхема, с картин Шагала и улиц Меа-Шеарим и Бней-Брака, опасно клонится то в одну сторону, то в другую, да ещё и вальсирует… Кто-то поддерживает основание, кто-то тянет на себя, кто-то подталкивает, кто-то у ужасе, кто-то – в надежде, а большинство просто живёт своей маленькой жизнью, и каким-то чудом вся эта конструкция сохраняет баланс…

В 2009 году, когда «Шарманка» въезжала в новое помещение в арт-центре Тронгэйт103 оказалось, что высота потолков там на 10 сантиметров ниже, чем в нашей прежней галерее – и это на 5см меньше, чем нужно для «Пизы». Конечно, можно было бы переделать основание кинемата, уменьшив его высоту на эти пять сантиметров, но мы решили иначе. Поскольку «Пиза» была звездой нашей выставки в Иерусалимском музее науки в 2002 году, а заказанный музеем кинемат “The Flight” прекрасно вписался там в 2004м, и за ним хорошо смотрели местные умельцы, мы предложили её музею в подарок. Так эта пара там до сих пор и работает, хотя судя по видео, которое Оля и Дима сняли на днях в музее во время прогулки по Иерусалиму, кое-какие узлы нуждаются в починке.